自作のQRP機で移動運用をしてみようと思い立ちました

無線機は有りますがそれ以外の機材を持っていないので買うか作るか・・・自作することにしました。

今回作るのはQRP用アンテナチューナーと移動運用で使う高効率を目指したアンテナです、まずはアンテナチューナーから作り始めました。

アンテナチューナーはCM型のSWR計も含めてQRP用のできるだけ小型なものを作ります

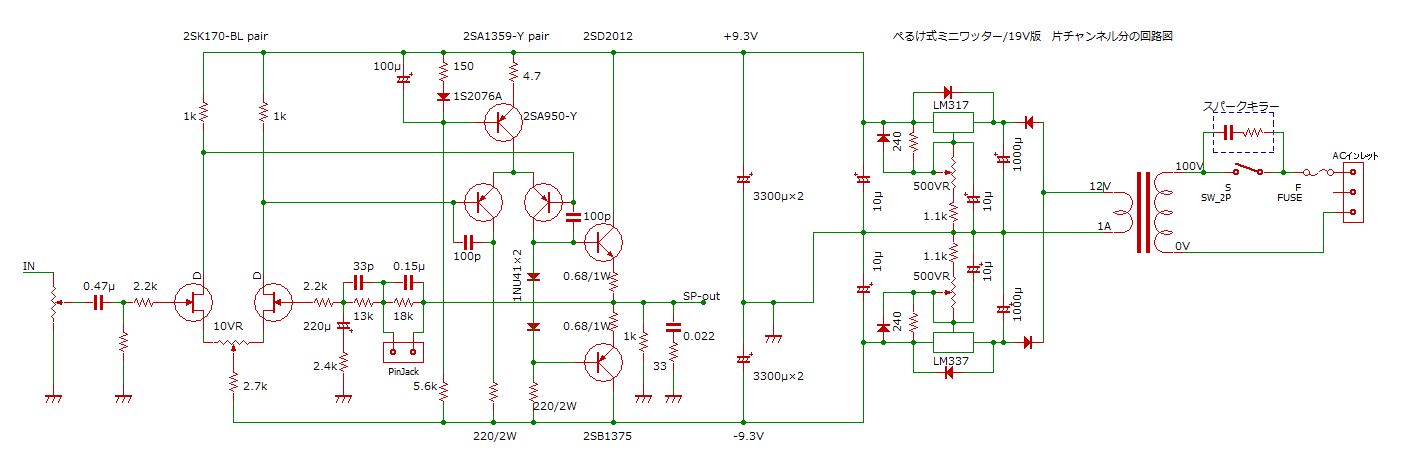

チューナーの回路はトランスマッチ型にしました、比較的簡単で整合範囲が広いのが特徴です。

CM型SWR計のところから作りました。

CM型カップラーを応用したSWR計って過去に作ったことがないので本番採用前にバラックで試作してツボを押さえておこうと思います

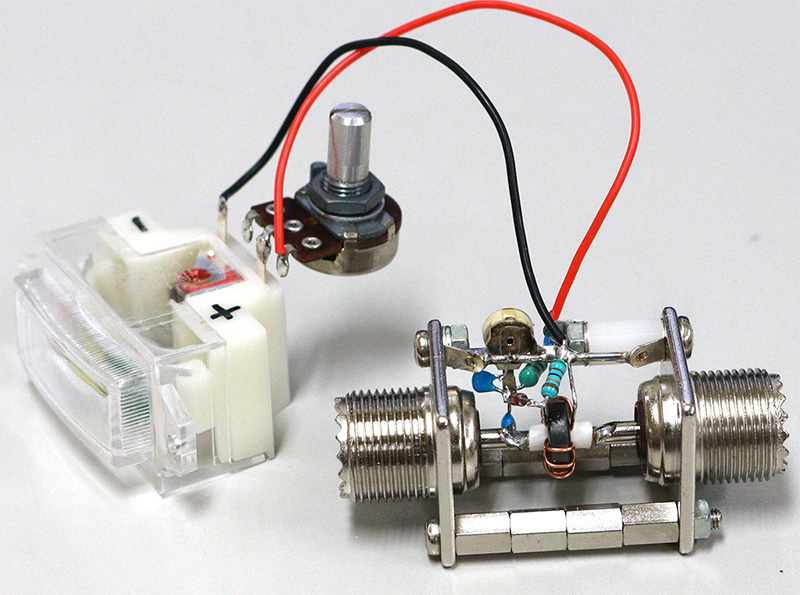

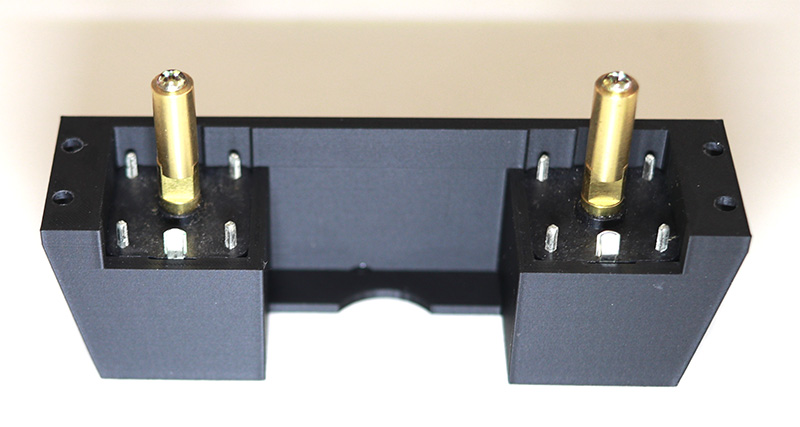

この画像の様にMRのコネクタを2個を金属スペーサーで繋いで作りました

結構ガッチリしているのでこのまま普段使いしてもいいかなって思ってしまいました。

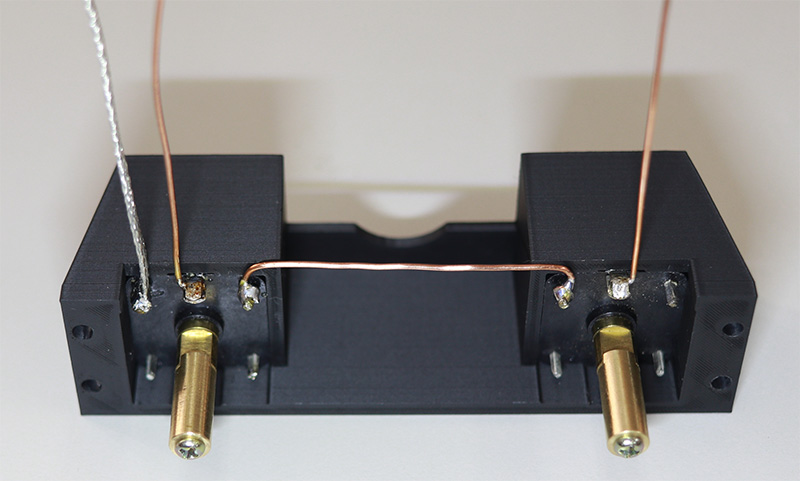

こんな形にしてみました

意外に特性は良いみたいです

トリマーコンデンサは古い無線機の基板から取り外したものを使いました。

これをそのまま使うわけではありません。ただのデータ取り用です。

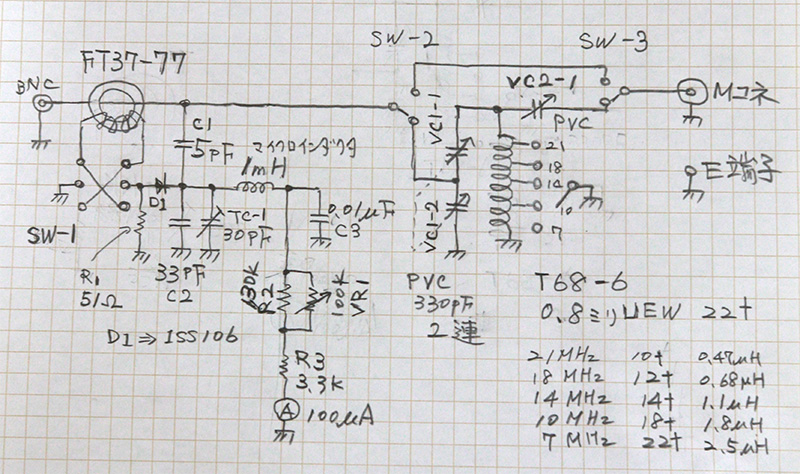

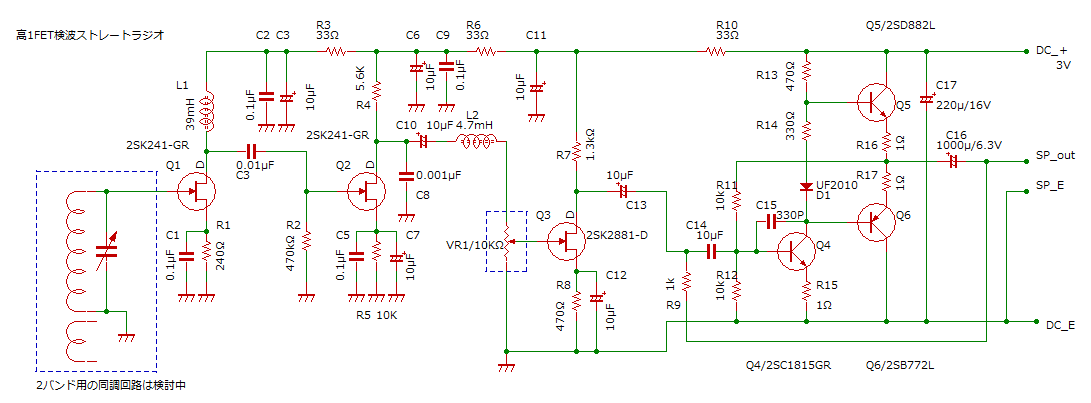

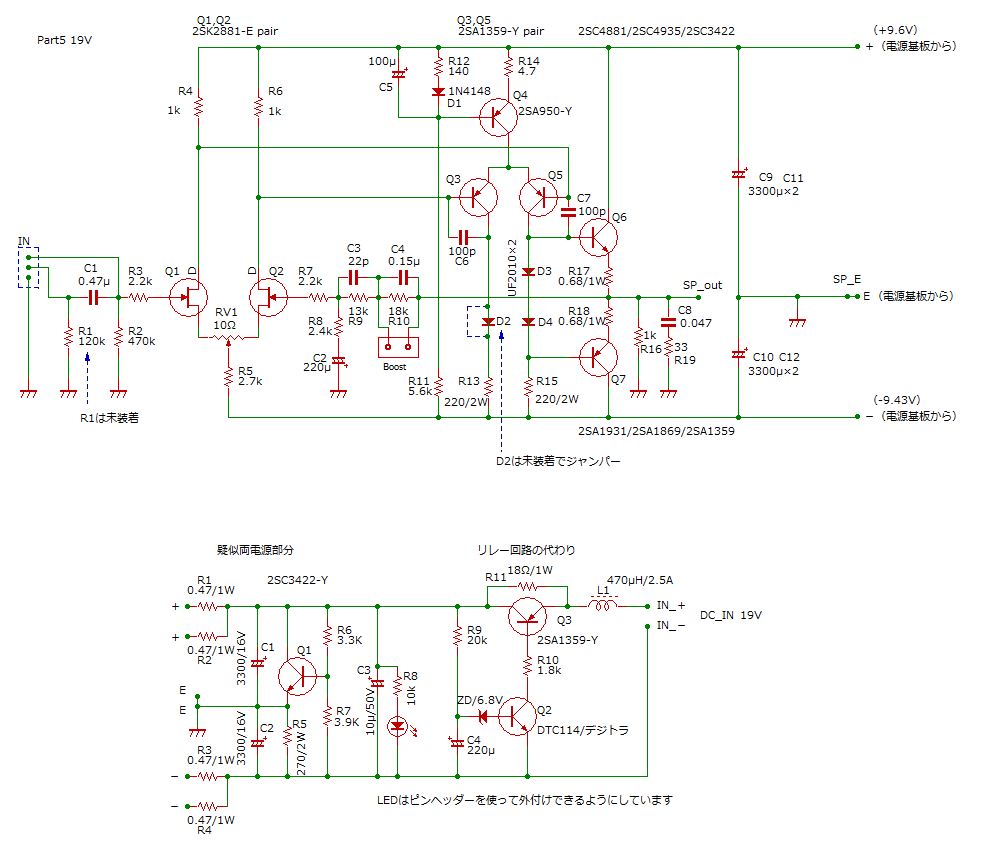

完成後の修正も終えた回路図を載せておきます。

「2025年11月3日に訂正です: 回路図中のトロイダルコアの型番を書き間違えていました

T68-6は間違いで 正しくはT80-6です」

肝心なツボですが「トロ活」とかネットの情報ではC1は10pFを使っているのが多いですけど5pFにしています

それとダイオードの出力側からメーターへ接続する際に抵抗を入れていることが多いですけど、ダイオードの負荷になる部分だしQRPに対応させたいので影響を与えないようにいきなりインダクターで済ませています、1mHなので必要十分なリアクタンスが確保できると思います

メーター側に3.3kΩ(R3)を入れていますが、これの取付場所を変更して3.3kΩと1mHを直列にする方がいいかもしれません。

メーター感度の調整用にボリュームを使いますが手持ちには10kΩと100kΩしかないので100kΩのボリュームを使いました、

事前のテストではQRP用の場合100kΩは大きすぎることが分かっています、特に感度の悪いメーターを使うと尚更です、ここらの件は組みあがってから調整しようと思います。

ちょっとだけ経緯を説明しておきます

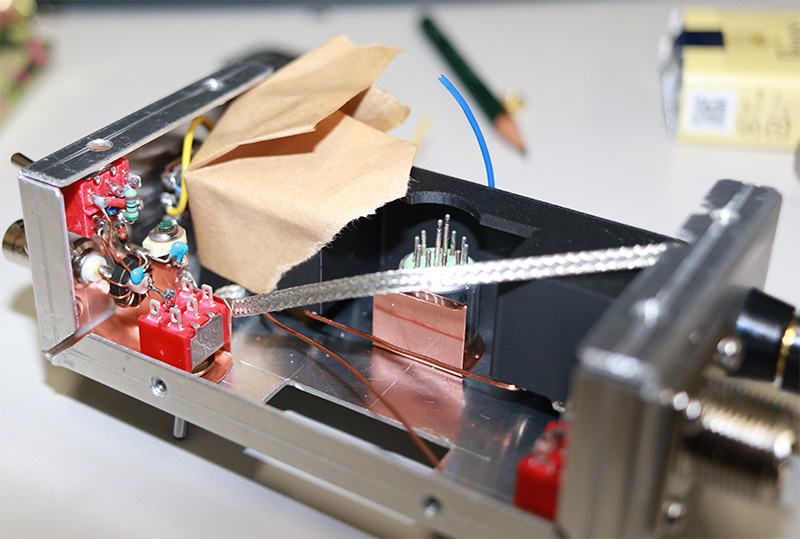

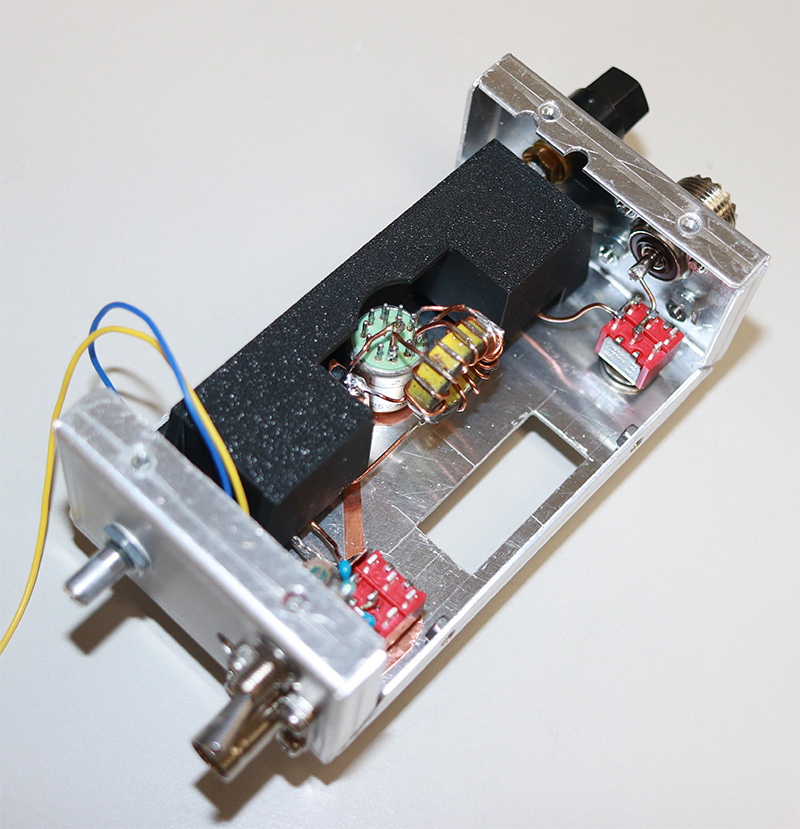

アルミの板(1.2ミリ厚と1ミリ厚の2種類)を使ってケースを作りました、部品を取り付けている方の部材は1.2ミリ厚のアルミ板です

この板を加工している最中にちょっと気が変わって当初の予定を変更したので妙な加工になってしまいました。

当初の予定では1WのQRPに対応する専用機として計画していたためCMカップラーは反射波だけとしチューナー部分のオンオフの切換も付けず作業をはじめました

できるだけ小さいケースに入れて完成と考えていたので、そのつもりで配置を決めて寸法を測りケース加工を始めました

ですが、ケース加工の途中で色々考えてみると

他のバンドのコンディションはどうなんだろうと思ったら、今のままではバンドとアンテナを変えるたびにチューニングを取り直す必要があるため、やっぱ簡略化しすぎると操作が手間になるってことに気付きました

それに、仮に5W機を作ったときは・・・など考えてみると極端に専用機化するのは得策では無いと思いました(気付くのが遅すぎるぞ)。

まあそんなわけで、もう少し汎用性を持たせた方が良いのかなってことで

加工途中のアルミ板に追加で無理やりスイッチ類の穴を増やすこととなり局所的にギュウギュウ詰めとなりました。

先ずはSWR計のところから配線開始です

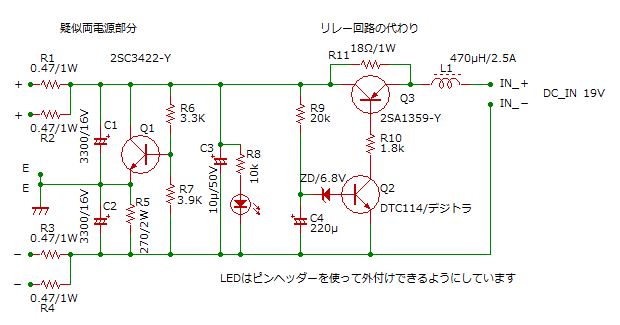

検出回路は、ありふれたCM型カップラーでFCZ研究所のQRP用SWR計と概ね同じ回路です。

QRP用なのでロスを抑える方向で定数を決めています。

メーターは100μAのラジケーターを使いました

検出用のダイオードは1SS106と1N60(赤帯のタイプ)を付け替えて試してみたら1SS106の方が感度が良かったです

※余計な世話ですが1N60は複数の種類があるみたいで赤帯・黒帯など、いずれの場合もゲルマニウムのタイプはバラツキが大きいので選別した方が良いと思います、赤帯よりも黒帯のほうがいい気がしますが可能であれば1SS106をQRPにはお奨めします、逆耐電圧が低いので高出力測定には向いていないとは思いますが。

コア材はFT37-77を使いました、0.5ミリのUEWを10回巻いています。

手許に壊れかけのメーカー製の10W機があり(受信は絶不調)送信はできるのでそれを使って動作テストを行いました

※TS-180Vで数年前に部品取りに中古で買いました、出力をパネル面のツマミを回すと任意に連続可変できて最少出力をほぼ0まで絞れます。

VR1の100kΩを回してレベル調整を行うのですがこのままだと端っこが無駄なので0.1Wから10Wまでの範囲でVR1の抵抗値を測り必要な範囲内のみで操作できるようにVR1と並列に130kΩ(R2)を入れて最大約54kΩとし直列に3.3kΩ(R3)を入れることで動作範囲を規定しています

これにより感度最低時に10W、最大感度の時0.1Wで進行波がフルスケールになるようにしました(50Ω終端時)。

アンテナチューナー部に使ったポリバリコン(PVC)の耐圧が不明なので10Wで使う予定はありません、5W以下での利用が安全だろうと思います

反射波のバランス調整はTC-1を回して行います、ヌルポイントはクリチカルなので10Wを入れて反射電圧はDMMで最少点に合わせました

これらの調整は7MHzで行いましたが特性は良いので21MHzでもズレはありません50MHz辺りで試すとズレているでしょうけど本機の目的には関係ないので気にしません。

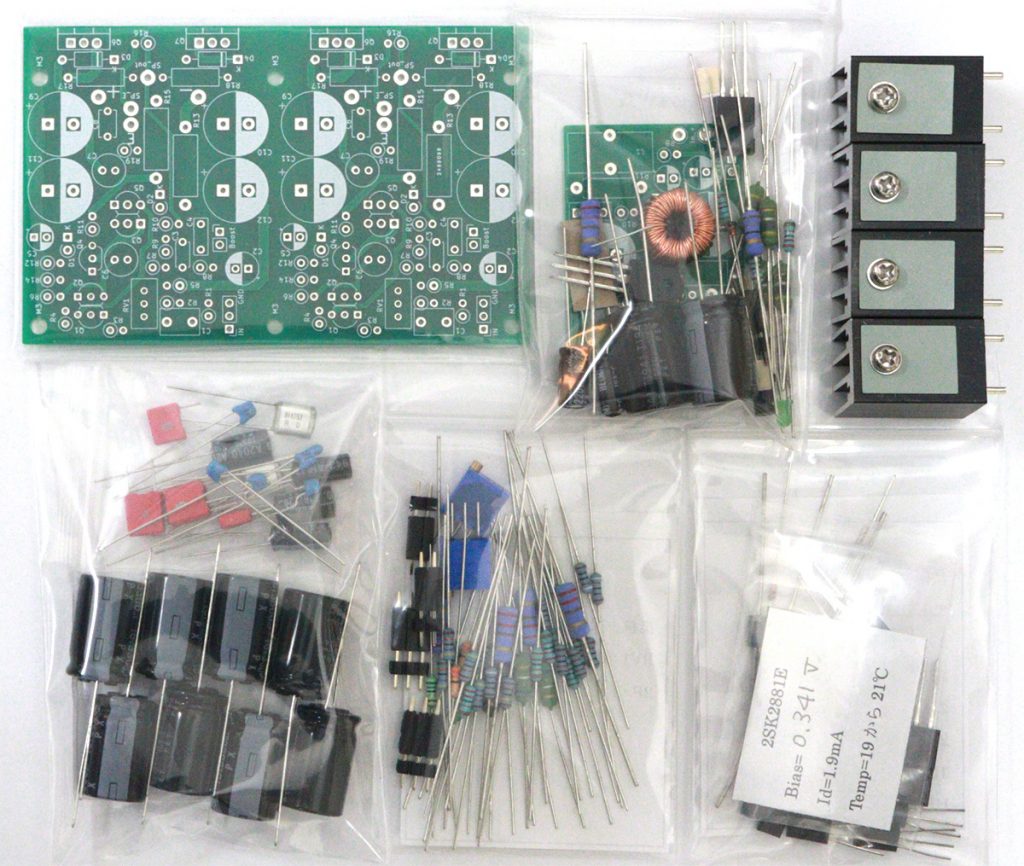

つづいてアンテナチューナーを作ります

アンテナチューナーは2連のポリバリコンとT68-6を使って作りました

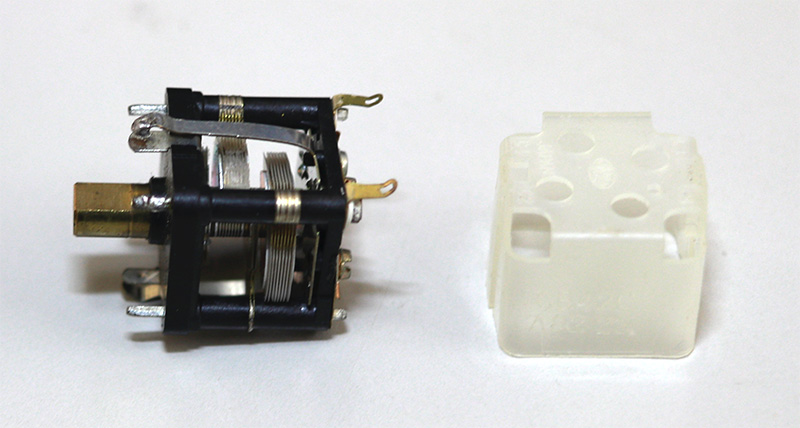

コイルの接続点を切り替えるロータリースイッチはこれまた死蔵品のフジソク製小型ロータリースイッチです

手持ちのこのPVCは固定するためのネジ穴が無いタイプです

2連とは言っても正確にはAMとFM対応と思われる4連構造です

有難いことに親子バリコンではないため、それぞれ同一容量で羽の形状を見ると周波数直線型に近づけてあります

アンテナチューナーで使うなら容量直線型の方が使いやすいかもしれません。

とにかく作りはしっかりしているんですが んーどうやって固定しようかなって悩みました

最終的には3DプリンターでPVC用固定具を作りました

ポリバリコンからカバーを外して使います。

ネジ穴が無いのです。

画像を載せておきますがプランターのような形になりました

まるでメーカー製の純正部品のようにPVCがぴったり収まりました(ノギスで測っていたので当然ではありますが)

PVCへの配線は固定具に差し込む前に配線を半田付けしておかないといけません

そうしないとワシの3Dプリンターの出力品はプラなので簡単に溶けてしまいますから

長めに付けた配線はあとから必要長でカットします、網線とホームセンターで買った0.5ミリの銅線を使いました。

チューナーのオンオフの切換は皆さんはスイッチ1個で切り替えていると思いますが、元々そこまで含んだ設計では無かったため、1個のスイッチで切り替えようとしたら入出力が行ったり来たりするので信号経路の流れを優先しスイッチを2個使って切り替えます

それとコイルですが「トロ活」にもこの回路は載っていますが、そこから学ぶべきものは動作原理です

それによると共振器のコイルのインピーダンスは負担を減らすために0.8Zo辺りを選ぶと良いと書かれていますが、それを真面目に実行すると330pFのバリコンでは7MHzで完全に足りない容量となるためQRPなので負担は気にしない事として高めに設定します。

結果的に巻いたコイルのデータは(アミドンのT68-6材に0.8ミリUEWを巻きました)

7MHz 22t 2.5μH

10MHz 18t 1.8μH

14MHz 14T 1.1μH

18MHz 12t 0.68μH

21MHz 10t 0.47μH

実測した時のデータですけど巻き方や測り方や測定器でも変わりますので目安だと思ってください

それにロータリースイッチを経由して配線長が長くなるので巻きすぎよりは少なめな方がいいです。

インピーダンスの関係で「トロ活」に書かれているようにインダクタンスは少なめな方が適切なのは確かな事です。

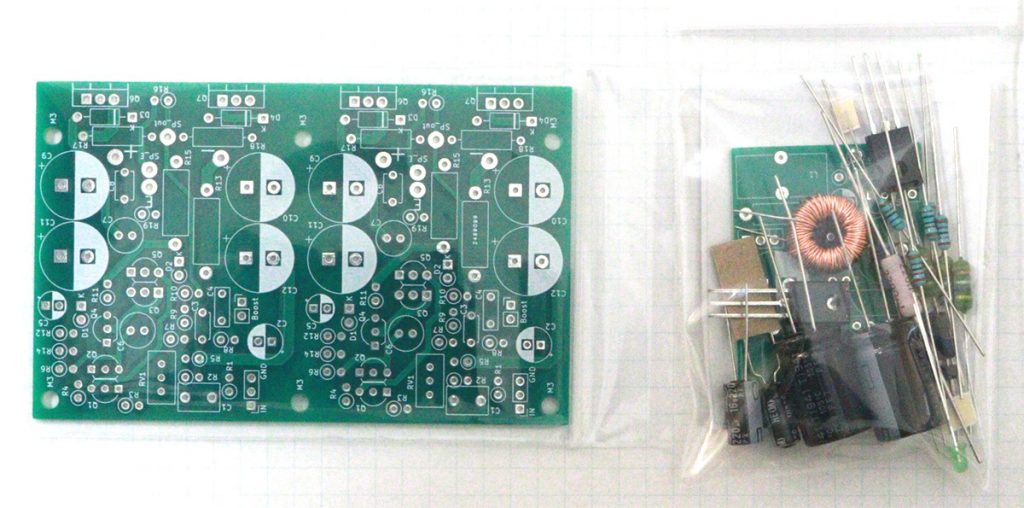

次の画像のケースは1.2ミリ厚のアルミ板を加工して作りました、サイズは幅65ミリ・長さ117ミリ・奥行き42ミリです。

蓋をするのにネジ止めするのですが、蓋をするとナットを止められないですよね、だからフレーム側にナットを固定できる構造のモノでカレイナットというのを使っています。

ネジを締め付けていくとフレーム側に食い込んでいきナットがロックされるようになっていて便利です。

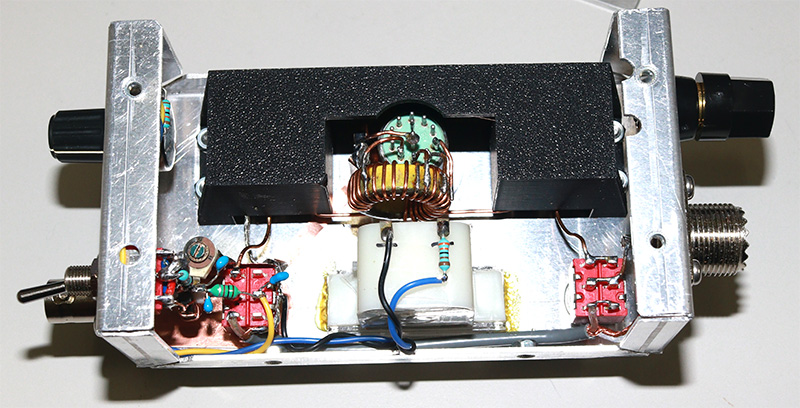

配線を終えて使ってみたら、とても良好な動作をします、バリコンの操作はデリケートというかクリチカルですがPVCに延長シャフトを付けて大きめなダイアルを使っているのでいい感じに操作ができます、普通のPVC用のダイアルだと操作性が悪いだろうなって思いました。

これでいいのか悪いのかは分かりませんが、回路図の定数で50Ωのダミーロードを接続して各バンドで試してみるとTX側は時計で言うと12時前後でアンテナ側は11時から1時のあたりでチューニングが取れるのでコイルのインダクタンスはこれで良しとします。

アンテナの接続にはM型コネクタを付けています、ついでにアース用、それともラジアル用に陸軍端子を付けました、アンテナ直下に取り付けて使う予定です。

M型コネクタはバナナプラグがそのまま挿すことができたので状況によっては適当な長さのワイヤーをバナナプラグで繋げばいいかなって思っています。

完成後の記念撮影をしておきました

作り終えて中を見ると ブチみやすかったね(広島弁を翻訳:とっても簡単でした)。

今回は全く塗装する気もありません、せめて何かスイッチの役割とかダイアル回りなどあれこれするとカッコいいのですがレタリングが無いので諦めました

まあ、使えば分かるよ。

TX側のBNCコネクタの近くにあるトグルスイッチで進行波と反射波を切り替えます。

左側面の下の方にあるツマミは感度調整用です。

メーターの左右にあるトグルスイッチが、この状態がチューナーONで2つとも下にするとチューナーOFFです、OFFの時はスルーなのでCMカップラーを使ってSWRを確認したりすることもできますが意図的にメーターへはSWR値を入れていません

理由はメーターが振れていればSWRが悪いのだろうし、チューナー利用時はひたすら0を目指すだけの事ですから、今SWRは***ですってことには興味ありません。

バンドスイッチは5段階なので印をつけていなくてもどのバンドなのかは分かります

今は7MHzにセットしている状態です。

とにかくレタリングを手抜きしていますからワシだけ分かればいいのです。

書くのを忘れてたかも

これは前回自作したQRP5バンドトランシーバーのKTR-C5B用にと思って作ったので7MHzから21MHzの5バンド専用です

とりあえずアンテナチューナー部分は完成したので次はアンテナですね

時間が無いので更新はしばらくはお休みです。

コメント