4BANDトランシーバーは途中で放置してます

気分転換にCW専用でQRPのモノバンドトランシーバーを作ってみようと思い、仕事の合間に牛歩のごとく作ってみました。

モノバンドのCW専用なのでハッキリ言ってナメてました、これの試作中に気付いたことなど多々あり、それも原因で4BANDのSSB/CWトランシーバーは少しお休みすることにしました。

このCW専用機は初心者用に思って考え始めたのに部品数が多いから自作初心者には無理だなって思いました、とにかく意外にも奥は深いです。そのため、本機が完成したら次こそ初心者にも何とかなりそうなものを考えてみたいと思います。

【では 本題に入ります】

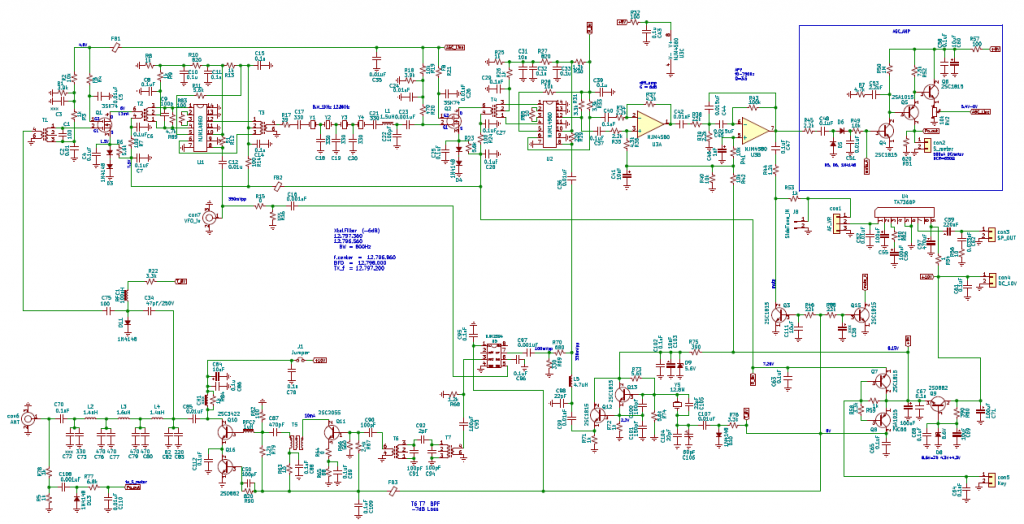

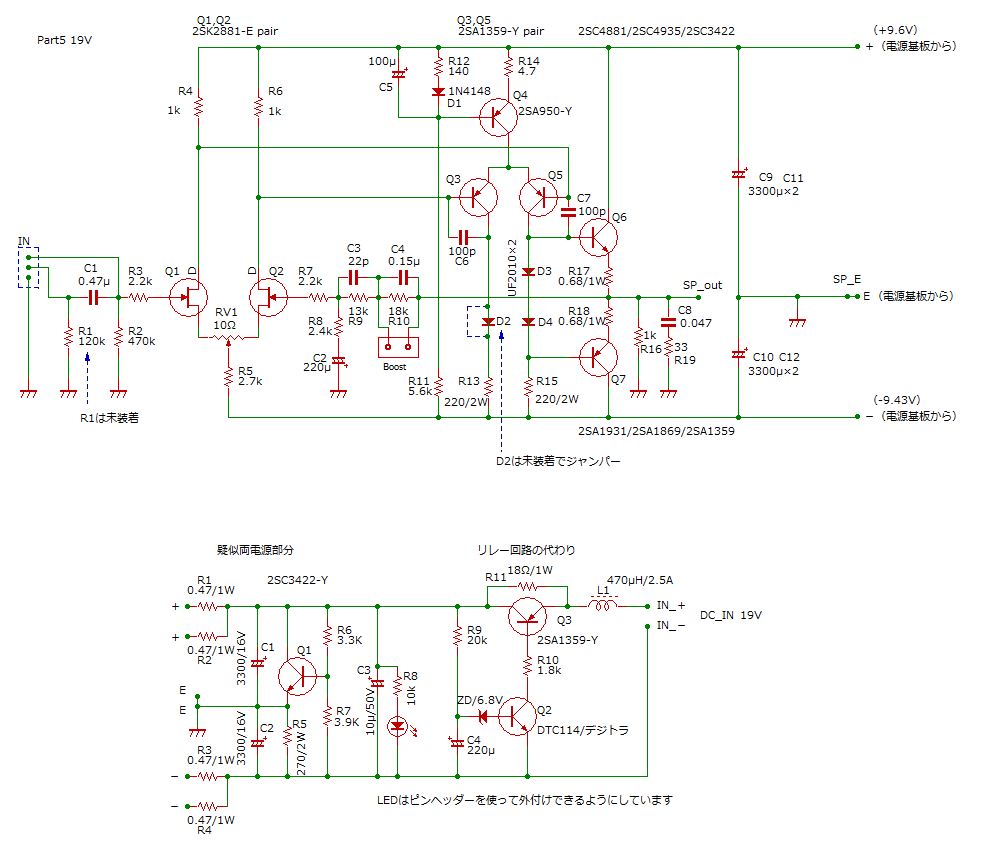

今回も懲りもせずNJM1496Dを活用してシンプルな構成ですが設計概念は製作後に不満が残らないよう十分に吟味し試作を重ねた完成度の高いものとなっています。

【コンセプト】

1.シングルスーパー方式

2.AGC・Sメーター・送信出力メーターを搭載する。

3.VFO以外は1枚基板にする。

4.今回もNJM1496Dを活用する。

5.送受1系統のVFOで完結できるようにする。

6.CW専用機とする。

7.送信出力は1W程度を目標にする。

回路の特徴を説明します

1. 高1中1のシングルスーパー。

2. AGCレンジを広げるために3SK74の第1ゲートと第2ゲートの両方を電圧制御している事です、負電源を用意せずに実現できるよう工夫しました。

3. NJM1496Dは入出力を差動にしています。

4. オーディオピークフィルターを搭載しています。

5. AGC信号はAF出力から取り出します。

6. クリスタル4個のラダー型フィルターで1KHz程度の帯域とします(個人的に狭帯域が嫌いなので)。

7. 送信出力は1W程度。(オーディオ用のトランジスタを使ってみた)

8. 送受アンテナの切り替えはリレーを使わない。

9. 送信周波数はVFOとBFOを混合することで得る。

回路の説明

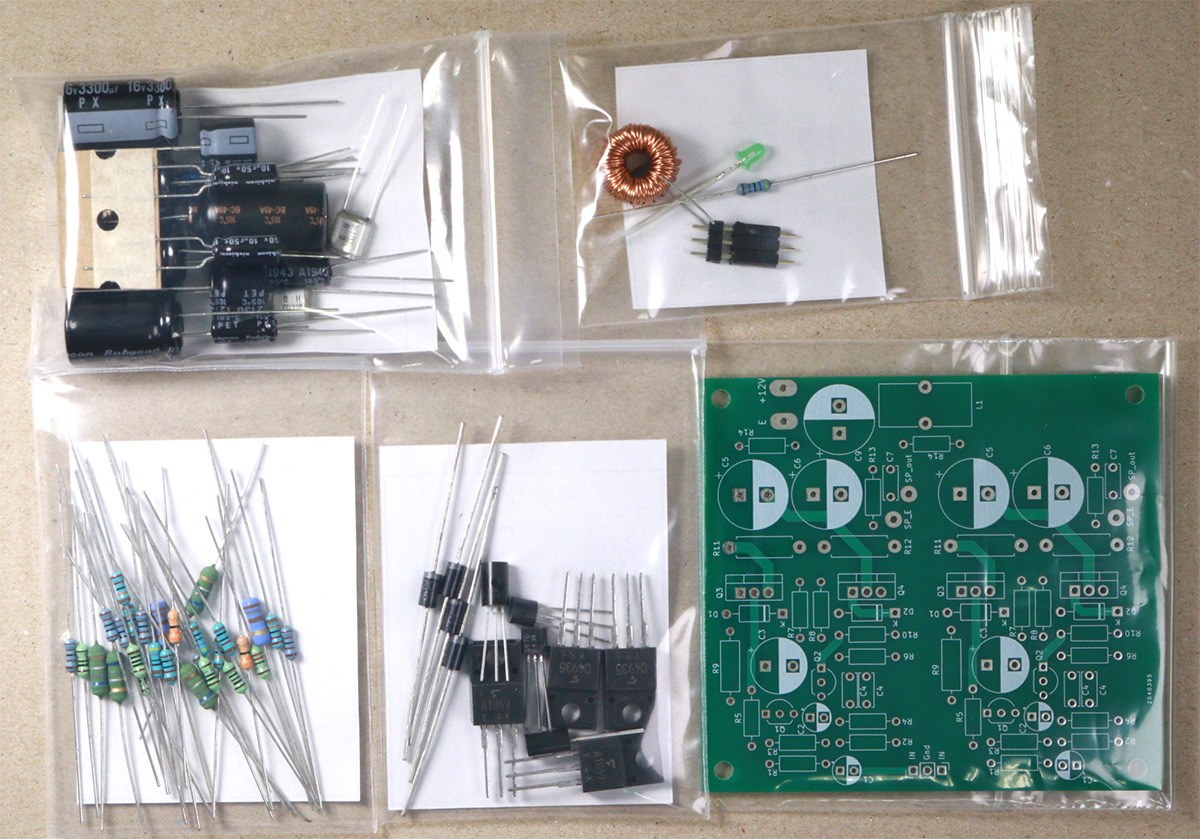

■受信部は

高一中一のシングルスーパーです

ANTからの信号は送信用のLPFを経由してC34(47pF)とC75(100pF)を通ってRFアンプの入口同調回路に接続しています

RFアンプ(3SK74)で増幅された信号はU1(NJM1496D)のミキサーに差動入力しています

U1の周波数変換出力は非同調形のトランスT3で差動出力として取り出しリンクコイル側からクリスタルフィルタに接続します

このリンクコイルはクリスタルフィルタの低い入力インピーダンスに合わせて少なめに巻いています

クリスタルフィルタは12.8MHz(UM5タイプ)の小型水晶発振子を4個ラダー型にした800Hz帯域のフィルタを構成しています。入出力はシリーズ型で使っているため、よく見かける並列型よりもインピーダンスが低くなります「計算が間違っていなければ約37Ωのインピーダンスです」

クリスタルフィルターの出力インピーダンスをIFアンプ(3SK74)の入力側インピーダンスの470Ωに整合させるためにL1(1.5μH)とC22(100pF)でLCマッチにてインピーダンス変換をしています、LとCは計算値の容量は実在しないため近似値の部品を使いました。

このIFアンプのドレイン側は意図的に非同調型のトランス(T4)でU2(NJM1496D)の差動入力としています

U2の復調出力は抵抗負荷で差動出力にしているためU3A(オペアンプの片ユニット)で差動入力型増幅器を構成し次段のオーディオピークフィルタ(APF)にシングルエンド出力で繋いでいます

U3B(オペアンプの残りの片ユニット)で構成するAPFはQを低くしてピーキーな特性とはしていません、クリスタルフィルタで実用十分な帯域幅なので聴感上のチューニングのし易さを補助する程度にしています。

このAPFの出力はAF型AGC回路とSPを鳴らすためのAFパワーアンプへ接続しています。

AGCアンプは1N4148(シリコンダイオード)で整流してQ4(2SC1815GR)でAGC電圧と時定数の制御を行っています、続くQ5(2SA1015GR)はその変化電圧を利用してSメーターを振らせています

Q5のエミッタ側からAGC出力とした場合、0Vまで下がらないためQ6(2SC1815GR)を入れることで数Vから0Vまで受信信号に応じて変化するようにしています。

AGC回路の入口の整流ダイオードには試作時はバイアスをかけて感度の調整をするようにしていましたが、実際に動かしてみるとAF信号が十分に大きいのでバイアスをかけなくても高感度で動作することが分かりました。整流用ダイオードはゲルマニウム・ショットキー・シリコン型のダイオードを各種試してみて、どれでも動作することが分かったのですが1N60(ゲルマニウムダイオード)は既に入手困難だし、1SS106は使い方により歪みやすい傾向があったので、最終的には安くて入手性の良い1N4148にしました。

AFアンプには検討の結果TA7368Pにしました、最大出力は小さいですが音質はいいのでCW専用機にはちょうどいいように思います。それと前段からのAFレベルが十分に高いので負帰還の量を調整し利得を下げて使っています。

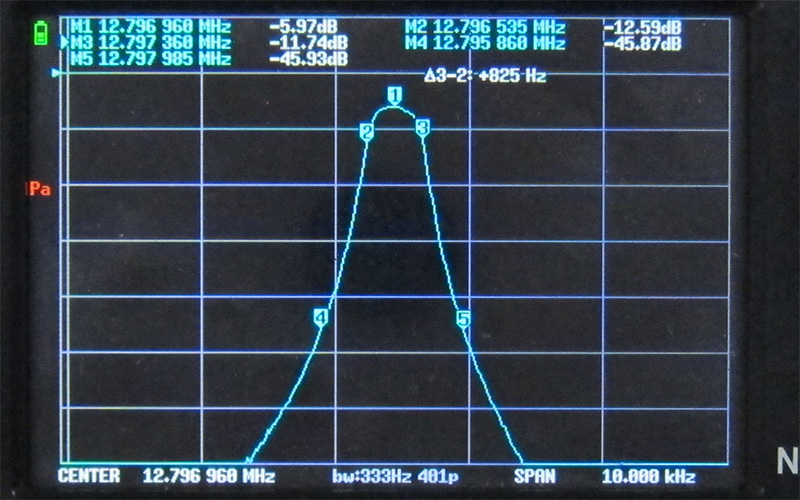

■ラダー型クリスタルフィルター

個人的には毎度おなじみの12.8MHz(UM-5)水晶発振子で作ります

4個でラダー型にしてシリーズ接続で使います、帯域は実測の結果800Hzでした。

帯域は約800Hzです

-40dBの帯域は2.1KHz

-50dBの帯域は2.8KHz

だいたいこんな感じですね

■BFOについて

水晶発振子にはフィルターに使ったのと同じ12.8MHzのものです、これがなかなか周波数を動かすことができなくて苦労させられます、VXO方式にする気が無かったので余計に厄介でした。

ラダーフィルターを組んだら中心周波数は水晶発振子の表記周波数よりも低くなります、今回のは実測で中心周波数は12.796960MHzでした。

これで既に12.8MHzよりも3KHzは低いわけです、だからこれに合わせて送信用にシフトさせた周波数を作り出すのは簡単ではありませんでした、とにかくこの12.8MHzのクリスタルは頑固です。

普通にやっていたら周波数が低くならないためクリスタルと並列に22pFを入れています、これをすると周波数は低くなりますが発振出力も低下します。あれこれ工夫して送受のシフト幅を800Hzにしました。

※先のとおり発振出力が低下しますが、そこもレベル配分の一環で狙ったレベルになるよう各部の定数を決めています。

■送信部は

VFOの発振周波数が1系統(送受で同一の発振周波数)でいいように、送信時はBFOと混合して目的周波数を得るようにします、ここはNJM2594Vを使って最小限の部品数で構成しています

キャリア入力はBFOからの出力を抵抗で落として約100mVppを与えています

信号入力はVFOの出力に依存しますが状況により抵抗で調整し300mVppを与えるようにしています。

NJM2594Vのエミッタ出力3番からの混合出力をT6・T7のBPFを通り2段のストレートアンプで出力1Wとします

この出力レベルは信号入力レベル(VFOからの300mV)に依存しますから要注意です。

このミキサーの出力はT6・T7のBPFで不要な帯域外のスプリアスを落としてドライブの2SC2055へ入ります

2SC2055は10mA程度で動作させていますから他の汎用トランジスタでもいいかもしれません。

終段は1Wを出力するのにオーディオ用トランジスタを使ってみました。

「終段に使うトランジスタは選定に苦労する時代になりましたね、全く希望するモノが見当たりません(ディスコンです)、FETなら色々とありますが今回はありふれたトランジスタで進めます。」

秋月電子で入手できる範囲で探してみると2SC3422Y以外ではTTC015Bが使えました。

混合→BPF→ドライブ→終段

NJM2594V → BPF → 2SC2055 → 2SC3422Y

LPFは状況によりノッチ付きにするかもしれないので試作初期のものは基板にコンデンサを追加できるようにしていましたが実測の結果、ノッチは不要と分かったので2号機以降はノッチ用の配線パターンはありません。

LPFは目標としてチェビシェフ(リップル0.05dB)の7次でfcは8MHzにして、13MHzで40dB減衰するように計算しています。

■送受切替について

電源ラインの切り替えで送信回路・受信回路の動作を切り換えています、信号経路自体をダイオードスイッチ等でアイソレーションを確保するみたいなことはしていません。

アンテナ切替部については送信時に受信回路の高周波段はOFFにしていますが、送信出力が直接受信回路へ行かないようにC34をD11でアースして阻止しています。

*蛇足説明

D11のところはダイオードを対向に2本使って信号をクリップさせる方法もあるようですが、それだと±0.7Vつまり1.4VppくらいがT1のリンクコイル側にかかります、そしてこのT1の巻き数比が1対3なので単純計算ですが12.6Vの電圧が2次側に発生する可能性があり、これの対策を考えるより最初から本機の様にしたほうが手っ取り早いと思います。

本機はQRPなので、この程度で十分に受信部を保護できています。

■VFOについて

設計時点ではVFOの出力が50Ω負荷で300mVppが目標値です、U1(NJM1496D)の8番端子のところで測って300mVppくらいであればOKです。

300mV以下でも動作はしますが200mVpp以下だと受信感度が明らかに低下します、それと送信出力にも影響します、逆に500mVpp以上は歪が増大しますので300mVppから400mVppの範囲になるようVFO出力の調整が必要です。

IFが12.8MHzなのでVFOの周波数としては5.8MHzと19.8MHzの二通りが考えられます

どちらにするかは、この基板を作ってから考えようと思っていたのでミキサーのキャリア入力のところにはフィルターを入れていません、どちらの周波数帯を入れても問題ありません「スプリアスの観点からは19.8MHzの方が得策ではあります」

アナログVFOを用意するなら5.8MHzの方にして、VXOだと19.8MHzの方が都合がいいですが水晶発振子の入手がネックです。

どちらの場合も、その出力には周波数に対応するLPFなりBPFを入れておくのがベストです

もちろんDDSやPLLの発振器も使えます。

ただし、5.8M帯にした場合はヘテロダインの関係で発振周波数を下げると受信周波数が上がるという逆回りになるので要注意です。

ワシはとりあえずちょっとした実験用に作っていたAD9833のDDSを使いました。

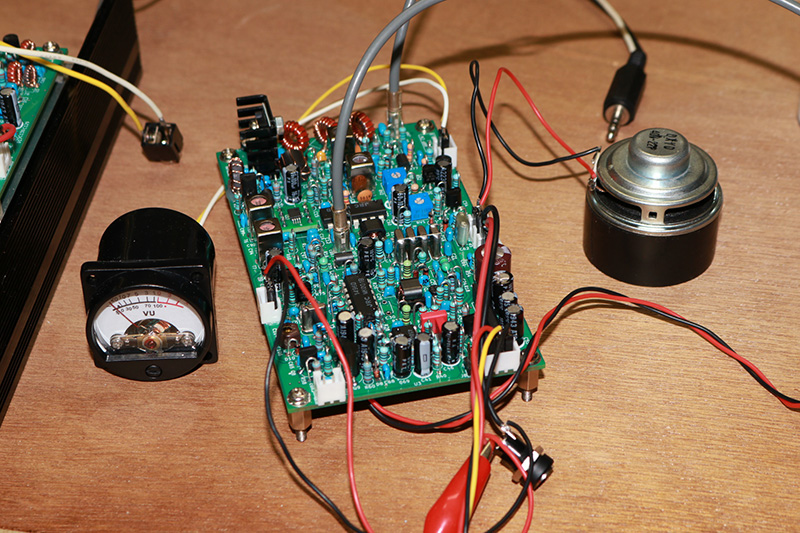

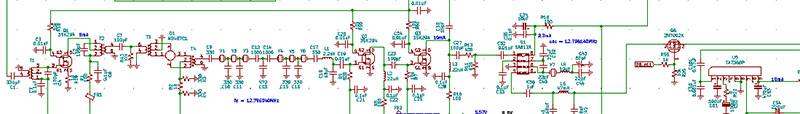

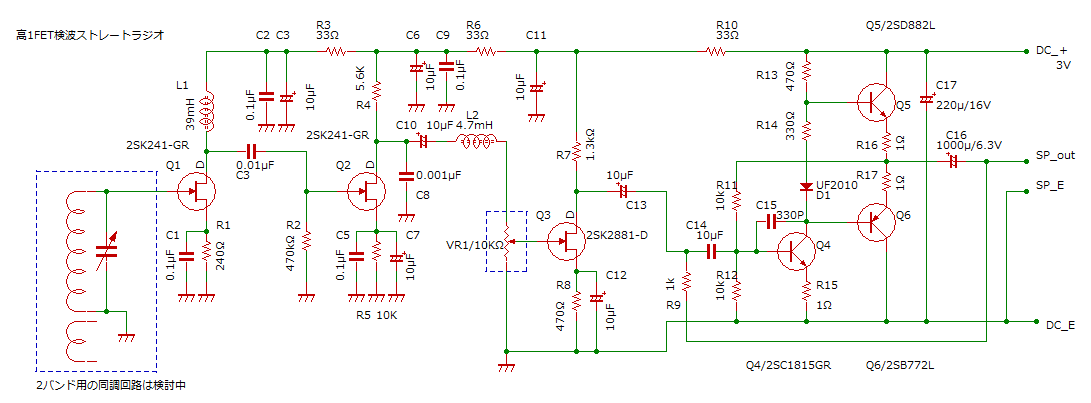

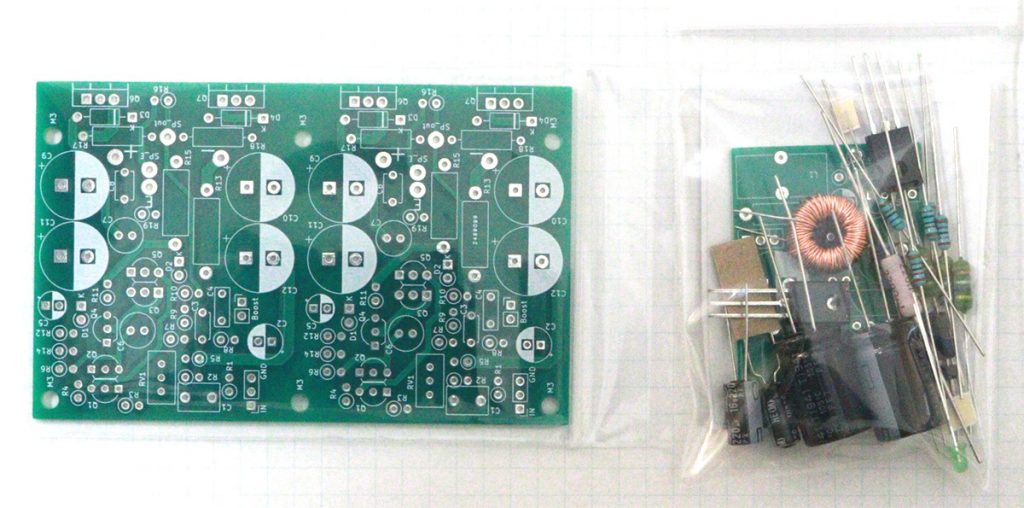

■実際の制作について

コイル類は、先に巻いて作っておいた方が気持ち的には楽かと思います。

最初に取り付けるのは基板裏面のチップ部品です、2012サイズなのでチップ部品としては半田付けしやすいサイズです

Q1・Q2の3SK74はマイクロディスクなので裏面のチップ部品を取り付けたら、続いてこれを取り付けておいた方が良いです

リード線タイプのCRや半導体などは間違わないように淡々と取り付けていけばOKです

いつもの事ですが背が低いものから先に取り付けていきます

ケミコンやコイル類と終段のトランジスタは背が高いので一番最後に取り付けます。

今回も水晶発振子はUM-5タイプを使っています、基板に取り付けるときは僅かに基板から浮かすように取付けます

厚紙を幅3ミリ程度の細切りしたものを敷いて水晶発振子を半田付けしたら厚紙を抜き取っています。

両面スルーホール基板なので、こうしないと水晶発振子のリードとグランド側がショートするからです。

その他、事前の準備としてコイル巻きとU5をDIP変換基板に取り付けをしておきましょう。

【コイル(トランス)の巻き方】

■T3・T4の作り方

サトー電気で買ったメガネコア小というのを使っていますが、サトー電気の在庫はそろそろ無くなるようです、同じコアを他所の通販で見ないのですが同等部品はアミドンのBN-43-2702がベストです、そして代替部品としてFB801-43でもいいですしFT23-43でもうまく使えます、2個を使ってメガネ型とする必要はありません

0.16ミリUEWで巻きました

T3はバイファイラで5回巻きしたあとにリンクコイルは2回巻きます。

T4はバイファイラで3回巻き、リンクコイルは4回巻きました。

■T5の作り方

FT37-61のトロイダルコアに0.29ミリUEWをトリファイラ巻き10回で1対9の比で使います

バイファイラ巻きでもいいのですが1対4より1対9の方がインピーダンス的なマッチングが良いようです。

■T6・T7の作り方

サトー電気で買った7Sボビンと7Kボビンを使っていろいろテストしましたが、最終的にはFCZ7T7が簡単だし特性が良くて手巻きは止めました。

■L2・L3・L4の巻き方

LPF用のコイルです、1W程度の出力なのでトロイダルコアはT25-2を使いました

コアサイズが小さくて見た感じは頼りないですが特性は全く問題なく使えます。

ケースに組み込む直前まではT37-2に巻いていましたが値段が高いので、もしかしたらこの回路定数を参考に作る人が居るかもしれないと思い安い部品に変更しました。

■NJM2594VはSSOPなので老眼には厳しい

U5のNLM2594VはSSOP8で0.65ミリピッチのICをDIP8の変換基板に取り付けておきます。

NJM2594Vはルーペを使って慎重に位置決めし半田付けしました、1本ずつ取り付けようとせずに片側4本分を纏めて半田付けしてから後で半田吸い取りをすれば上手く行きます、もちろんルーペで拡大してショートしていないか確認する必要があります。ワシの場合は更にカッターナイフの刃をリードの間に入れて見落とした糸のような細い半田が隣のリードとショートしていないかチェックしておきます。

それと標準は5Vのようですが、今回は8Vで使っています、5Vで動作させた場合の3番ピンの電圧は約3.5Vです、8V動作の場合は6.2Vくらいの電圧があります、そのためそれに合わせて3番ピン(エミッタフォロワ出力)の負荷抵抗は1.2kΩにしています。

※ここのエミッタフォロワのところだけで無駄に電流が流れるため、次回の利用からは2番ピン出力にしようと強く思いました。

■試作して分かった事

1.

初号機は感度が良すぎて使いにくかったので利得配分を見直しました

利得過剰の原因は、差動入出力にしたこととインピーダンスのマッチング用に入れているLCマッチでの昇圧分の影響です。

2.

アンテナを接続してSWRが悪い状態で使うと送信終了後に終段が異常発振をします、計測中はダミーを繋いでいたのとアンテナを外して無負荷で送信するテストを行っても異常発振を起こさないので気付きませんでした。

SWRの悪い状態(SWRが3以上)で送信から受信に切り替わると終段が異常発振を起こす、しかしANTを一旦外すと即座に回復する。「これは低い周波数でスイッチング発振みたいな状態」

面白いことにダミー抵抗やアンテナを外して無負荷での送信では症状が出ません。

※この異常発振は室内アンテナを使っていて、剥き出しの基板とアンテナの距離は1メートル程度しか離れていません、基板からの配線もシールド線ではなく、長さもありますから、ちょうどいい塩梅にループが成立するのでしょう。

3.

送信時でもAGC回路は通電したままなので送信から受信に切り替わった瞬間にポップアップでAGCがかかってしまうのを防止する工夫が必要だと感じました。

4.

T6T7のBPFについて

複同調回路なので原理上は最低でも6dBの減衰があります、最初はローL・ハイCの組合せで7Sや7Kボビンに手巻きで作っていましたが、何気にFCZの7メガ用(サトー電気で売っているFCZ 7T7中国製)で特性を測ってみたら、とても良好な性能を示したので手巻きは止めました。

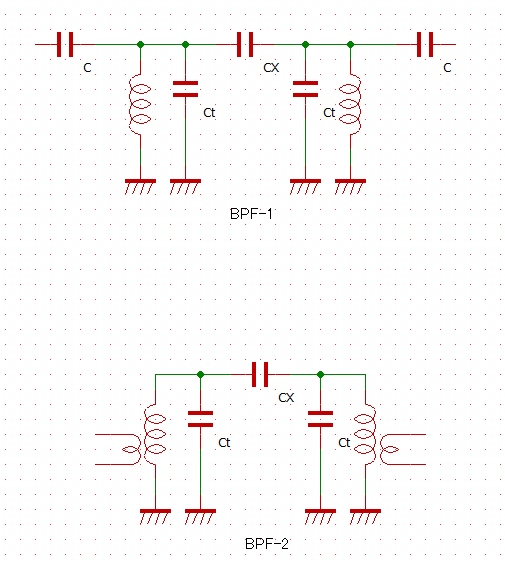

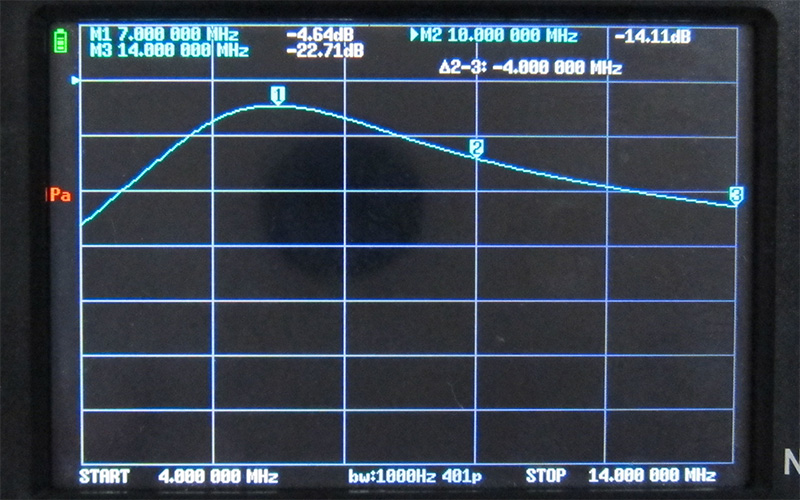

★複同調回路を利用したBPFについて考察したときのデータを一部だけ掲載しておきます。

複同調回路をBPF代わりにするのは一般的な入出力を50Ωで設計するのとは違た難しさがありました

試行錯誤中のデータは割愛しますがCWバンドだけでいいので単峰特性とします。

簡易に複同調回路でBPFを構成するのに代表的な回路を2つほど紹介しておきます

入出力をCで接続する方法BPF-1と

リンクコイルで接続する方法BPF-2の2つを試してみました。

どちらがいいかは入出力の回路設計次第なので優劣はありません。

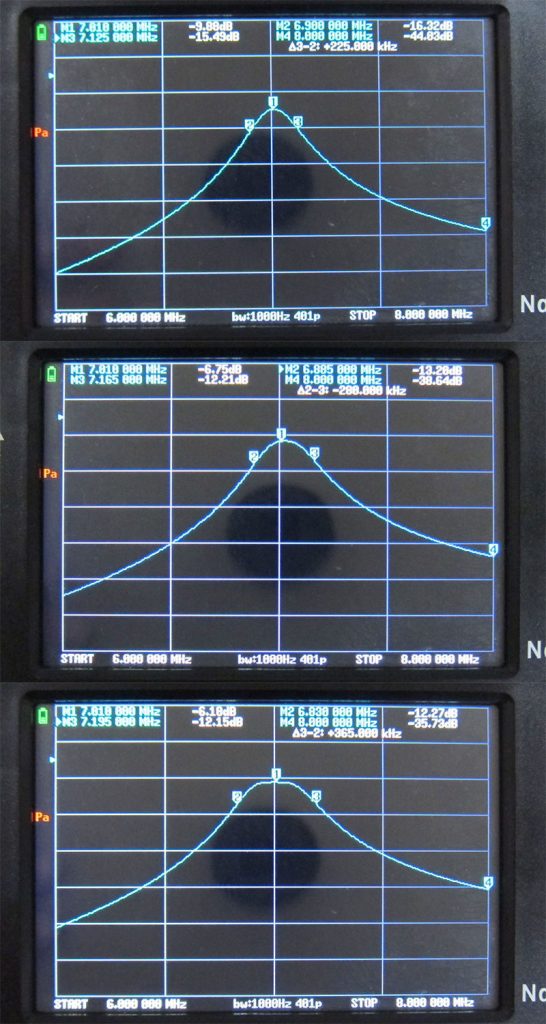

BPF-2の方法を最終的には選んだので、その時の測定結果がこれです

画像を3枚を縦に並べています、

一番上のは結合用コンデンサCxが1pF

真ん中のはCx2pF

最下段のがCx3pF

2pF以下では単峰特性ですが3pFになると双峰特性が出てきます

200KHzの帯域を必要なら3pFから5pFま範囲程度で上手く行くはずです。

必要なのは(ワシの目標は)CW用に30KHzの帯域があればいいのでCxは2pFとしています。

通過ロスはCxが1pFだと少し悪化しますがピーク点の帯域が狭くて30KHzの範囲でも一定レベルでカバーできませんでした。

諸々の実験の結果から前後の負荷によって特性は大きく変化することが解りました

リンクコイル方式を採用しますが負荷が重いと共振回路への影響が思った以上に大きく期待外れの特性になります

今回は入出力共に100pFを経由して接続しています。

※仮に手巻きで作った場合、リンクコイルの巻き数を2t程度にしたとしても負荷によっては特性が悪化しますから要注意です。

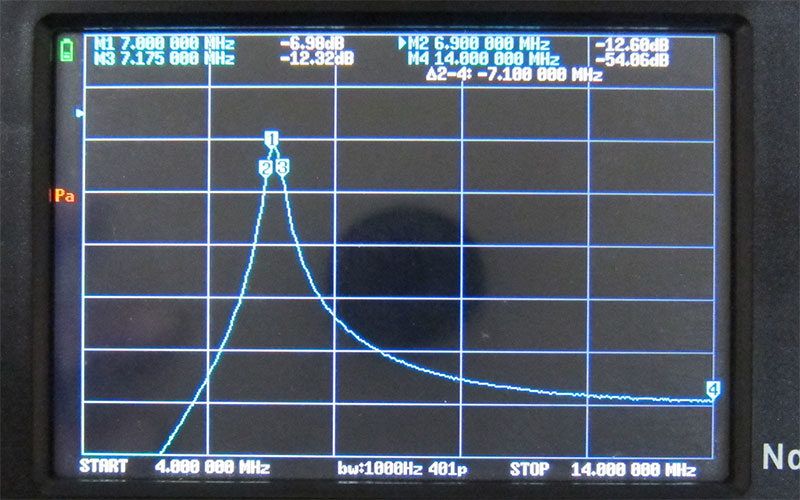

簡易なBPFですが、意外にも性能が良くて上手に使うと良好なフィルターとして活用できると思いました、それの根拠となる特性画像を参考に載せておきます。

この画像は4メガから14メガまでの範囲で計測しています

Cxを2pFにして、入出力はリンクコイルに100pF経由で50Ωの負荷で測定しているデータです。

7メガに対して2倍の14メガで50dB近い減衰があります

これはリンクコイルに100pFを入れないで直接50Ωとして接続したときの特性です。

全く複同調の意味がない状態です

このことから、少なくともFCZコイルの2次側を直接アンテナに接続するようなことをするとダメっていうのも安易に想像できます。

■追加補足説明

受信について、

RF・IFアンプには3SK74を使っています、一般的によく見かける回路よりも少し複雑になっています

これはソース電位を約1.4Vに固定することでゲート電圧が1.4Vを下回ると第1・第2ゲートの両方にマイナス電圧を印加したのと同等になり一般的な回路よりもカットオフに近づけることが可能となります。

※3SK74の特性に合わせて設計しています。

当初はT3・T4共に同調形にしていましたが、過剰利得を抑えるために非同調形にし、さらに1次側と2次側の巻き数比を調整することで程好い動作点にしました

送信の異常発振対策について、

原因は分かっているので、運用環境によって再発しないように終段を送信時のみ通電するようエミッタ側にトランジスタスイッチを入れることにしました

本来はコレクタ側の電源ラインを制御した方がいいのですが、部品配置の都合で今回の基板ではエミッタ側を制御しています。

2SC3422YはAB級で使っています、C級動作より高調波が下がることとAB級動作の方が効率がいいみたいです。

「少なくとも2SC3422YはC級動作させると効率は悪いようです」

アイドリングはほんの20mAですがCW用途としては十分で、アイドリングを必要以上に増やすメリットは無いようです。AF用のトランジスタですが動作テストの時に5Wくらいは簡単に出せることも分かったので、もっと活用されても良いように思いました「残念ながら秋月電子では在庫限りとなっているため興味ある方は今のうちに買っておいても損は無いと思います」

当初電源は12Vで設計をしていたのですが、パワーを抑えるのが手間なので10V仕様に変更しました

9.5Vから14ボルトの範囲で問題なく動作するのは確認していますが推奨は10Vです。

■その他

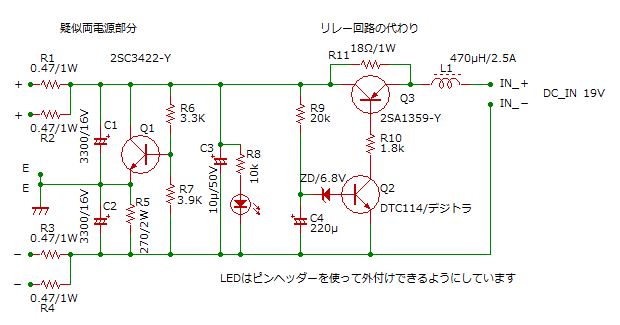

送受切替用の電源切換回路は手を抜きすぎました、この簡易方法はネットでも頻繁に見かける問題無さそうな回路だけど、実は無駄に消費電流の多い効率の悪い方法です、分かってはいますがとりあえずはこれでよしとします。

AGCをAFから取っているため、本来は全波整流するべきだけど聴感上はとてもクリーンなトーンでCWが聞けるのでよしとしました。整流用のダイオードは1N4148を使いましたが、1N60をお持ちでしたら、それを使うのも有りです。

IC-7300(プリアンプOFF)と比較したらIC-7300でS2くらいの信号から本機のSメーターは動き始めます、室内アンテナでこんな感じですから、まともなアンテナをつなぐといつもメーターがバンバン振っている状態なのではないかと・・・

送受切替わり時のポップノイズは少しあります、簡易な方法での対策は今のところこれ以上思いつきません、どちらかというとマイコンを搭載して各部のタイミングをコントロールする方が美しいと思っているので深追いはしません。

■主な半導体についての入手先

2024年10月20日現在の状況

※2SC2055は2SC2053とよく似たトランジスタで低電圧で使うなら2SC2055の方が出力が出し易いです。

2SC2055 サトー電気と若松通商で買えるようです

3SK74 樫木総業で買えます

2SC3422Y 秋月電子、ただし在庫限りになっています

2SD882(TO-92L) 秋月電子

NJM2594V 秋月電子(0.65mmピッチなのでDIP変換基板も買いましょう)

NJM1496D 秋月電子、ただし在庫限りになっています

TA7368P 秋月電子、サトー電気など

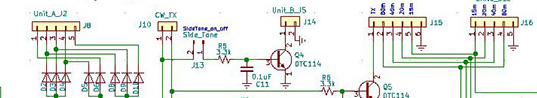

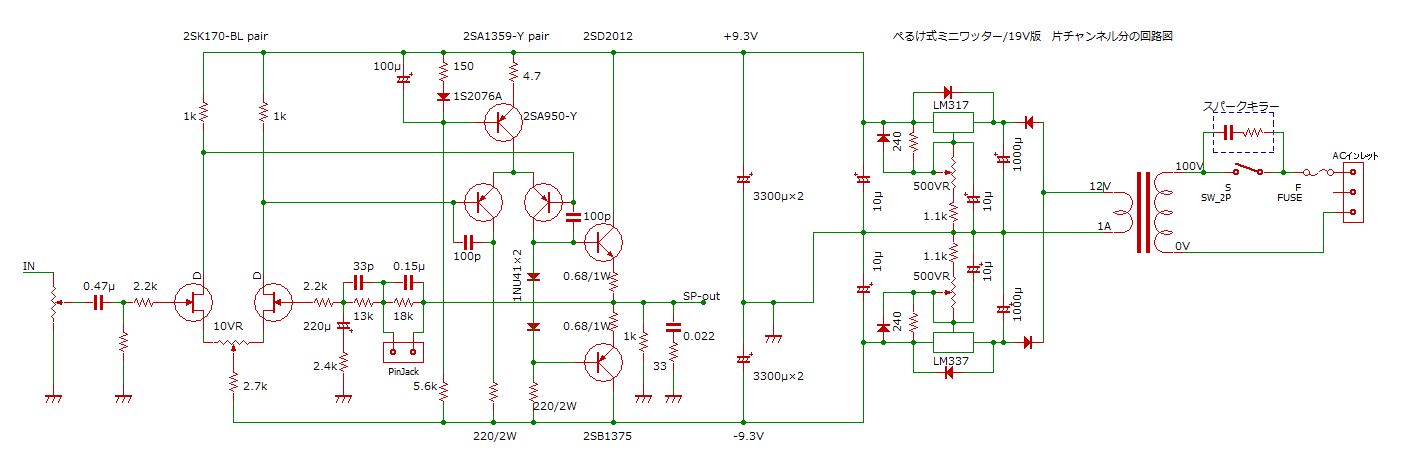

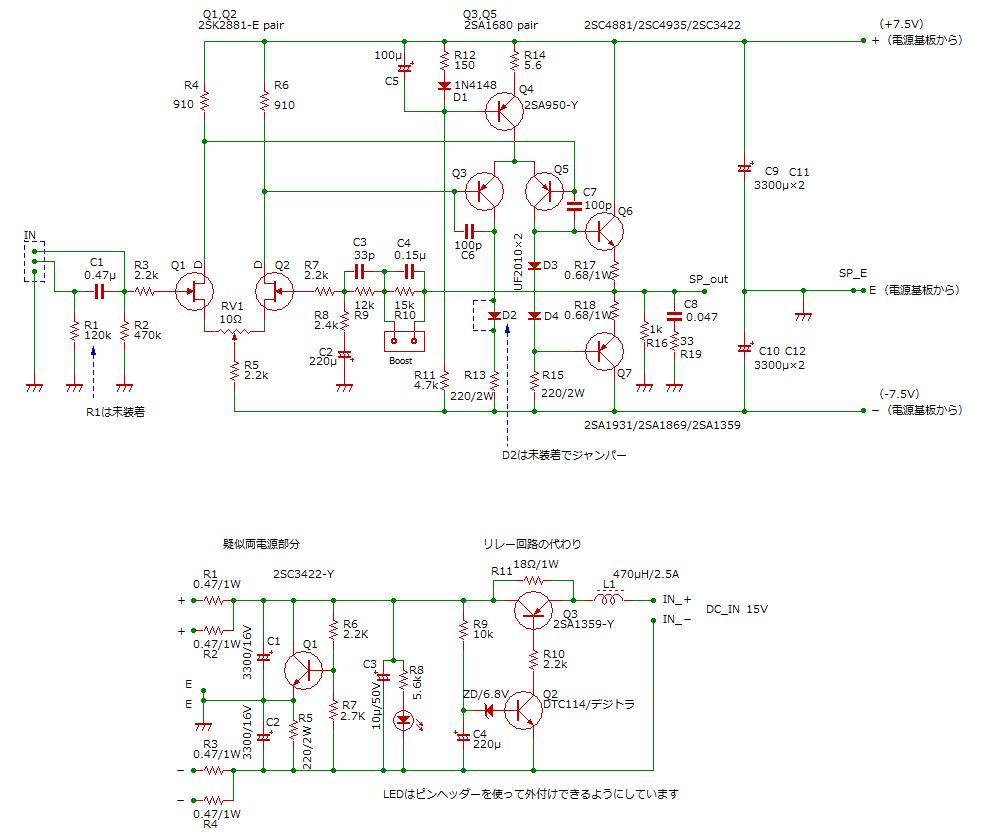

回路図は以下のとおりです

回路図をPDFでご覧になる方はこちらをクリック

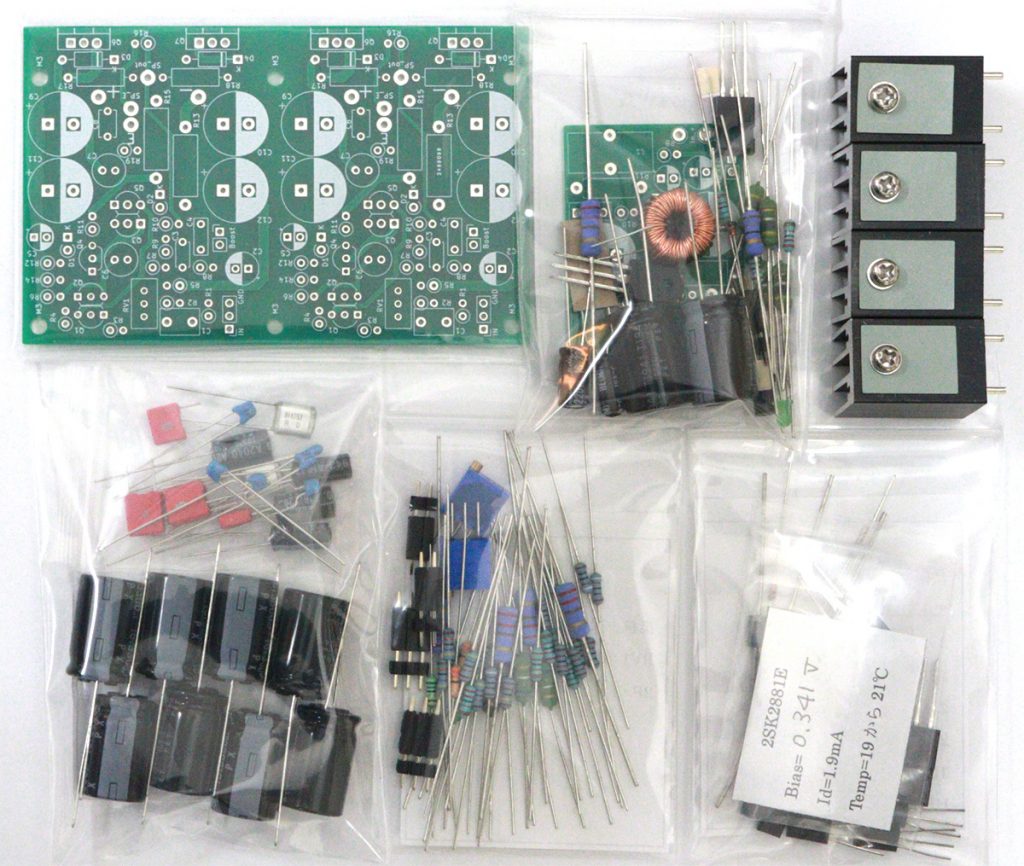

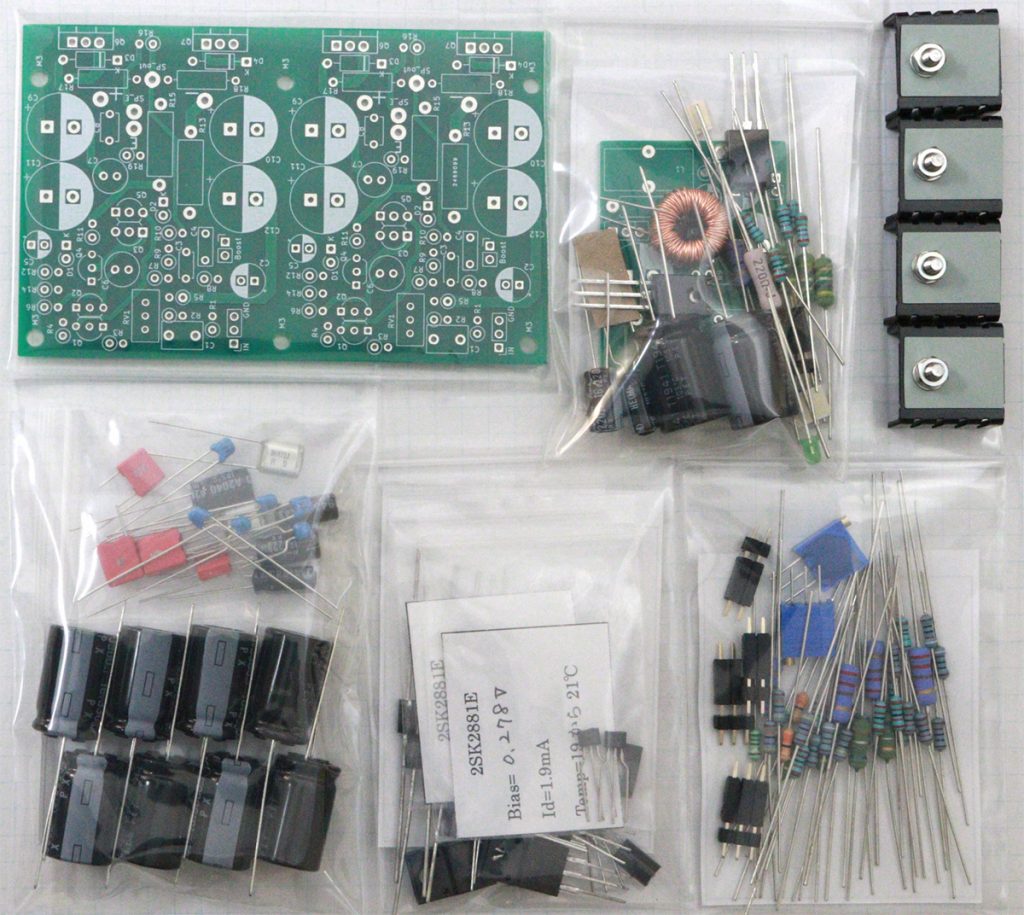

試作して試行錯誤中です

CWの受信音がいいのでしばらくの期間はこれで楽しんでいました

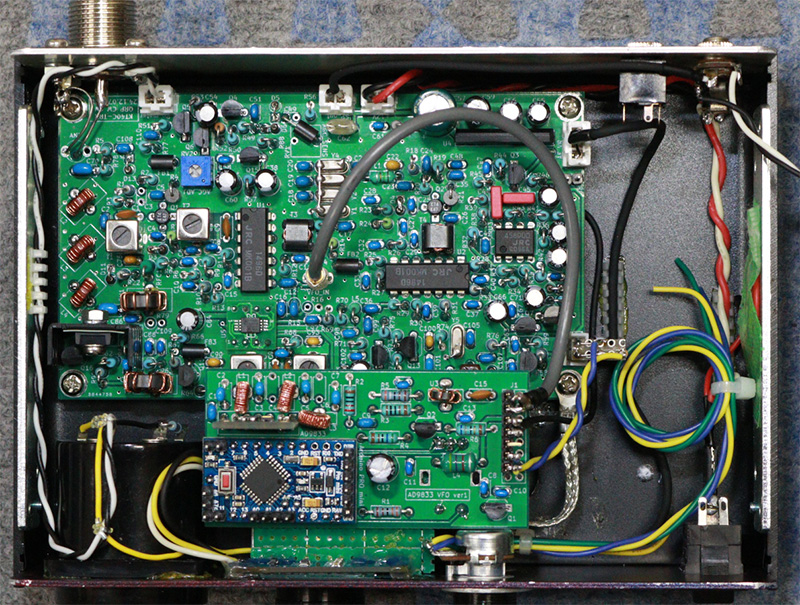

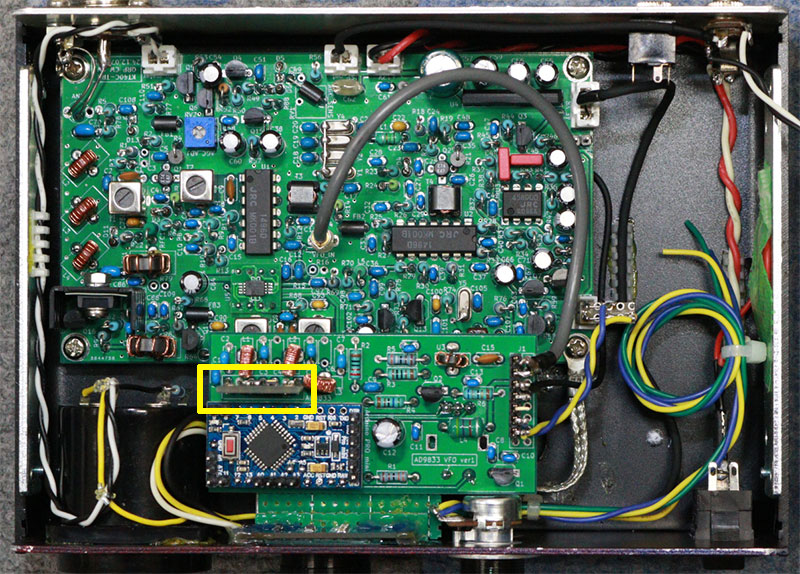

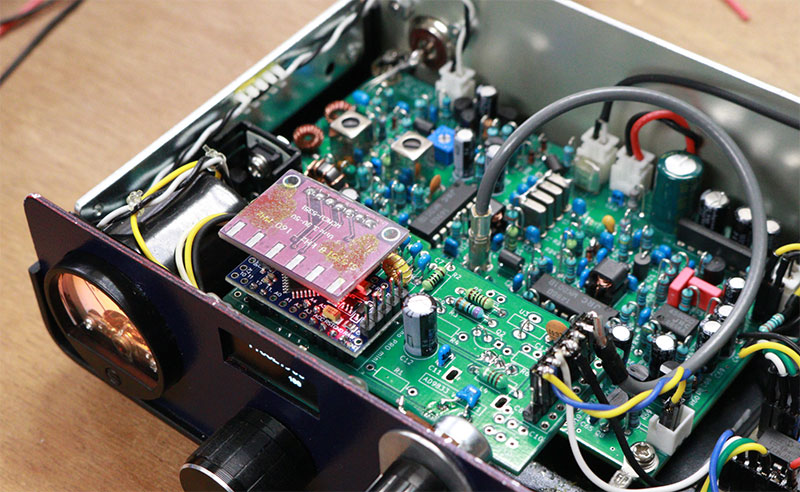

気になるところを改良したのをケースに入れてみました。

右側のスペースにエレキ―を内蔵させようと思い、準備中です。

ストレートキーを使うならこのままで運用可能です。

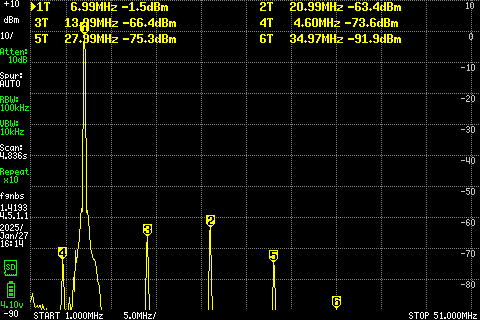

送信スプリアスを測ってみました

左側が1から51メガまでの特性で、右側は1から150メガまでのものです

900メガまで測ってみましたが問題になりそうなものは有りませんでした。

第2高調波の14メガのところが第3高調波の21メガよりも低いのは終段トランジスタのベース側で小細工した方法が効いているためです。

ベース側に1μHと470pFで7メガを積極的に通過させる目論見が上手く働いているからだと思います。

最初は12Vで設計していたんですけど、パワーが出すぎるので10Vに変更しました。

9.5Vから14Vの範囲で使えるのは確認していますが、エレキ―を内蔵を終えたら10V用の電源アダプタを作る予定です。

10Vで使うと送信出力はオシロで測って1.25Wです。

Sメーターに使った500μAのメーターは分解できないので文字盤を書き直せないのが残念です、そのためオリジナルのVUメーターの体を残していますがどこがS9なのかは分かっているので気にしない事にします。

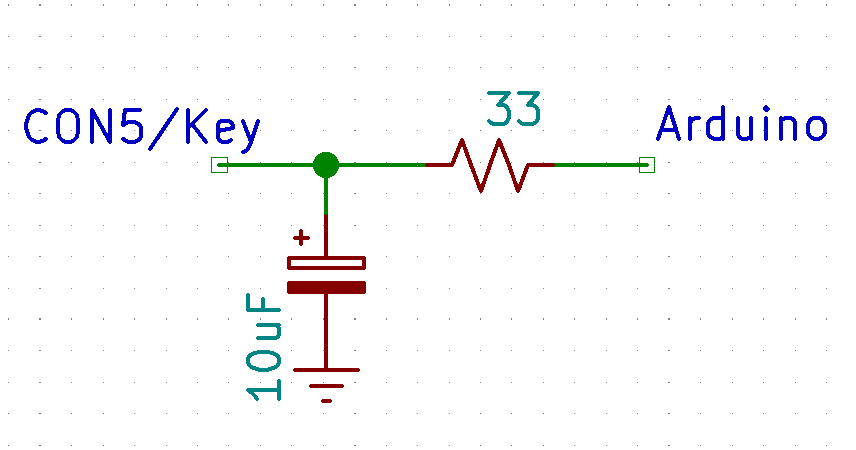

VFO(AD9833のDDSモジュール)はArduino PRO mini(3.3V 8MHz仕様)を制御に使っています

これには送信制御の端子を設定しているのでトランジスタスイッチでメイン基板のcon5/keyを制御しますが、直接つなぐと送受信の切り替わり時に激しいブツブツ音が入るためCRを追加することで対策できました。

このCRを追加するだけでOKです

抵抗値は33Ωでなくてもいいです、10Ωから100Ωの範囲で適当なのを使えばいいです。

余談ですが内蔵予定のエレキ―は悩みますね、ネットでなんか転がっていないかと検索してみたらK3NGっていうのが妙にたくさん出てきました、ソースを見てみましたがワシには99%無用な機能がテンコ盛りです

嫌だけどArduino PRO mini 3.3V 8MHz版で作ってみました、最小限の機能のみで使うと消費電流が6mA程度なのでいいのですがサイドトーンが矩形波のためどうやってもブザー音にしか聞こえないのが嫌で別途サイドトーンの発振器を付けてみました。

K3NGのソースを読んでいるとNewToneの記述がありライブラリーの追加と少しの設定変更で使えます

最初は矩形波を疑似正弦波にでもしてくれる技でもあるのかと期待したら初期値と同じ矩形波でした、確かにソースをみたらそんな力技が入っていない事が理解できました、ですが説明に書かれている通りコンパイル後の容量が約1kbyte小さくなるので場合によっては救われる人もいるのかもしれません。

どっちにしてもワシには矩形波のサイドトーンはとにかく好きになれないので別のマイコンで考えているところです。

K3NGってキーボードを繋いでログソフトと連動させた使い方をしない限りは宝の持ち腐れかと思っちゃいました

追記 2025年3月12日 VFOを変更することにしました

その後PICでエレキ―を作ってみたので実装しておいた

それから、しばらく使ってみたが気になることが2つ発生した。

1つ目は夕方になると7.008MHz辺りで音声信号らしきものが不明瞭だけど聞こえてくる

最初は隣国の不法無線局かと思った、IC-7300に切り替えると何も聞こえない

最終的にこれはVFOの周波数が5.8メガなので何かしらの周波数関係でのイメージ混信なんだろうと思う。

それと2つ目に気になったのは、先日(2月の中旬頃だったか)CWでのコンテストを聞いていたら

どうもバンド内がザワついてる様子、符号に合わせてザッザーとかって聞こえる

※これは初めての経験で今までは無かった現象

ダイアルを回していくとコールサインから近距離に位置するクラブ局からの信号だった

IC-7300に切り替えて確認すると59プラス40dBくらいの信号強度である

しかもIC-7300でも信号が汚いのが分かるからリニアでもかまして歪んでいるような

それとも自作機でよくありがちな信号自体の帯域が広がっている状態にも感じられた

とにかく妙に帯域が広いので正常とは思えない

それで思ったのはAD9833モジュールを使っているけどこれのC/Nが悪くてダメなのかなと・・・

測定の仕方にもよるけど裾は広がっていてノイズだらけの様に見える発振器なので近接の強い信号には不利なんだと思う

送信機としてのスプリアスは電波法に合致してると思われるものの美しいとは言えない

それで思ったのは 自分の電波もあのクラブ局のように汚いのではないだろうか

QRPとはいえ何とかするべきだよね。

思い切って別の発振器に変更することにした

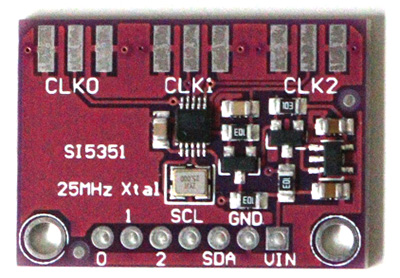

最初はAD9834モジュールに変更したVFOを用意してみたがサイズ的な理由から思い止まりSi5351aでやってみることにした

Si5351aのモジュールはレベルコンバータも載っているAdafruit(エイダフルートと読むらしい)そっくりさんを使ってみた

FETを使ったレベルコンバータだけど5Vと3.3Vの両対応なので都合が良い。

分かりにくいと思いますけど黄色でカッコている部品がAD9833モジュールです。

このモジュールを外して基板の配線を変更等してAdafruitのSi5351aモジュールを搭載しました。

これがAdafruitのSi5351aモジュールです。

発振周波数は5.8メガではなくて19.8メガを発振させている

思惑通りなら、あの妙な通信の混入も無くなるだろうしC/Nも改善されるだろうと期待してのこと

Si5351aのドライブは2mAに設定して小出力として使うが本機には大きすぎる出力レベルだから10dBのATTを通して使うことにした

これでも実測で390mVpp(50Ω端)の強度があるため予定よりは大きすぎるが許容範囲内でもある

当然回路の構成上 送信出力が増える(10Vの電源電圧で以前の1.25Wから1.58Wになった)が問題ない。

Si5351は周波数を変えるたびにブツブツ音が入るはずなので避けてきたが、

何がどうしてそうなったのか本機では全くブツブツ音が入らない

アンテナを外してAFボリューム最大で確認したがブツブツと途切れる音は聞こえないのはどうしてなんだろう?

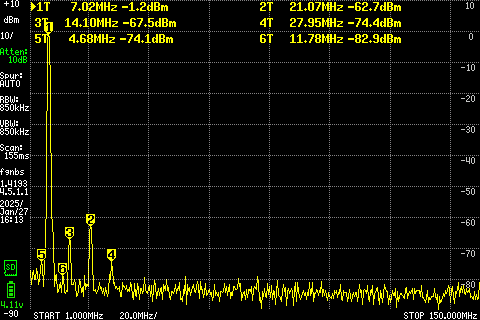

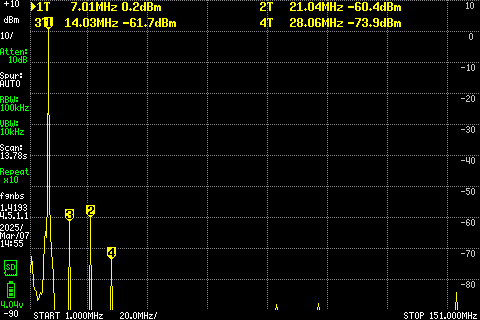

とりあえずあまり参考にもならないと思うけどスプリアスの出方を載せておきます

左の画像は1Mから151Mまでの様子で

RBWが100KでVBWが10Kです。

特に目立ったスプリアスはこんな感じなので問題無いと思います。

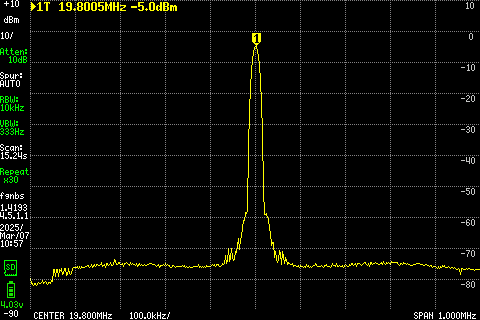

左の画像はスパン1MでRBWが10KHzでVBWが333Hzで計測している様子です。

手持ちでDDSのモジュールが10個近くあるのですが、今後はDDSを使わなくなりそうな気がしてきました。

Si5351aの方が総合的に消費電流が少ないし安いのがいいですよね。

コメント