■持ち運びに便利なマルチバンド機

5バンドCWトランシーバーを自作することにしました。

屋外へ持ち出すならモノバンドよりもマルチバンドの方が便利だろうね

前回の7MHz QRP CWトランシーバーV3(KTR-40C3と命名してます)の使い勝手が良くて快適なため

これの設計をベースにして7・14・21の3バンド化すると便利かなって思いました

でもせっかくなので10と18もなんとか行けるんじゃねってことで急遽5バンド対応に目標変更です。

今回の5バンド化計画で個人的に重要なのは全体の小型化が最優先です(先に使いたいケースを決めたから)。

ふつうに考えたらマルチバンドにすると回路図的には部品が増えて複雑になります

ですがワシは逆転の発想で部品を間引くことでマルチバンド化を行いました。

真面目に考えるとバンドに対応した同調回路やBPFなど追加回路がテンコ盛りで切換回路も必要です

でもそんなことしていたら物理的に小型化は難しいです

そこで思い切って同調回路を省いてみます、送受信共にこれといった同調回路も付けずにマルチバンド化をして性能が出せるのか分かりませんが やってみましょう

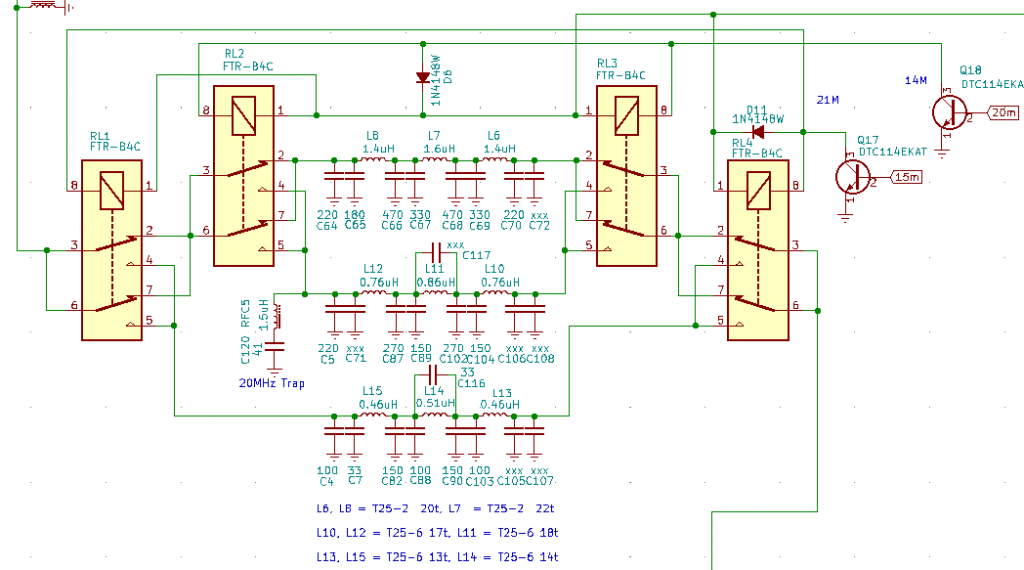

送信用のLPFだけは省けないので、これを主要3バンド分だけ用意し切換はリレーで行います、他のオマケバンドはノッチなどで対処します

ケースサイズに収める事を優先しているため部品配置や信号経路(アース側の電流計路も含めて)に無理が生じてスプリアス性能は期待以下の特性しか出せないかもしれません。

インピーダンス的に見ても怪しいところが満載なので受信感度および送信出力共にハードルを下げておかないと厳しい気がします。

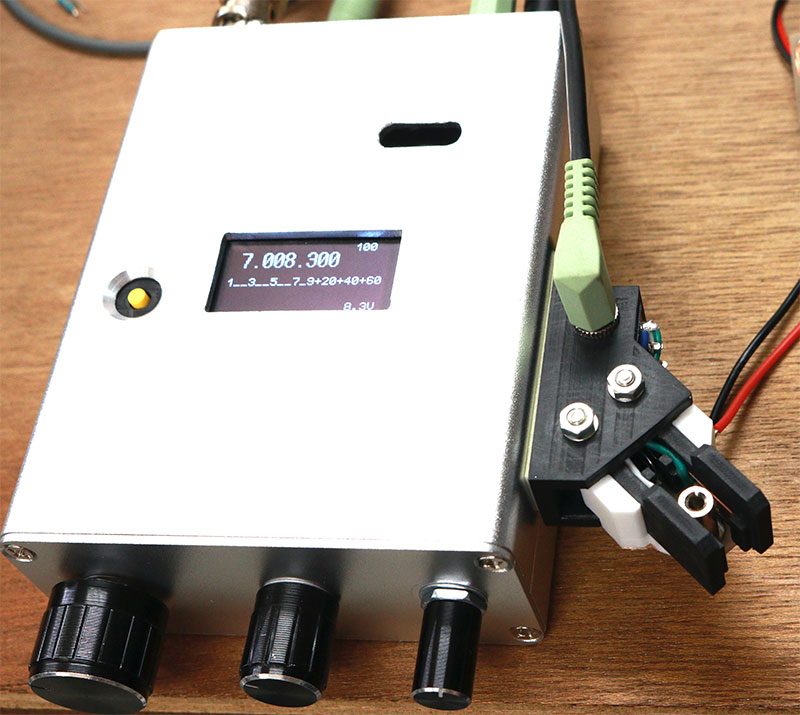

■スケッチと動作電圧

モノバンド仕様のスケッチを元に5バンド分のバンドデータを追加して本機に対応させました

バンド情報を含むラスト周波数を記録しています、起動時は最後に使っていたバンドのラスト周波数で起動します

もちろんバンド切換時も同様です。

ついでに蛇足しますが、リソースの無駄使いを避けるため効率の良い単純配列(メモリのバンク分けはしていません)で処理しています。

6Vから9Vの範囲が設計上の利用可能電圧範囲です、9V以上の電圧は怖いです どこか焼けるような気がします

推奨設計電圧は今回も7.5Vということになります

最低動作電圧はリレーが動作する電圧が関係していて6.5V(メーカーの最低駆動電圧は6.75Vとなっています)を目安とします

試してみると6Vでも動作はしますが心配です、ただし40mバンドは全リレーがオフの状態なのでこの限りではありません。

FTR-B4シリーズのリレーは小型化のためコイルはマグネットが併用されています、そのため電源には極性が有り正負反対に繋ぐとリレーは動作できませんから要注意です。

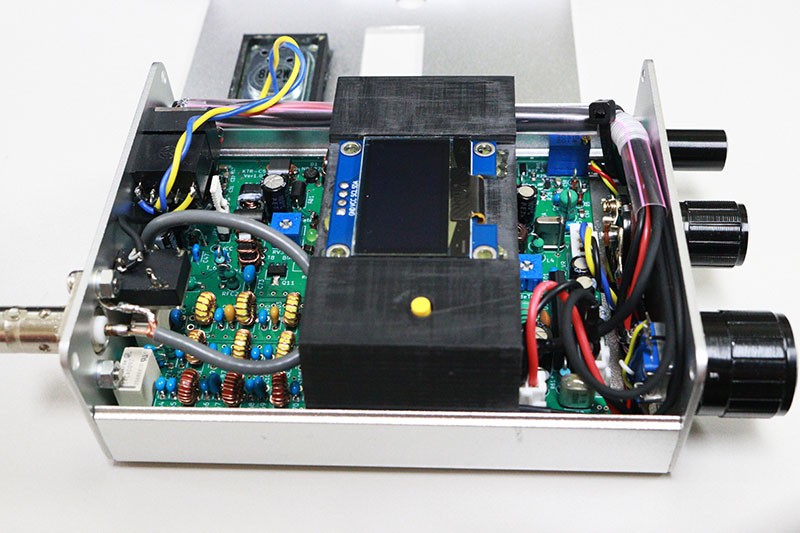

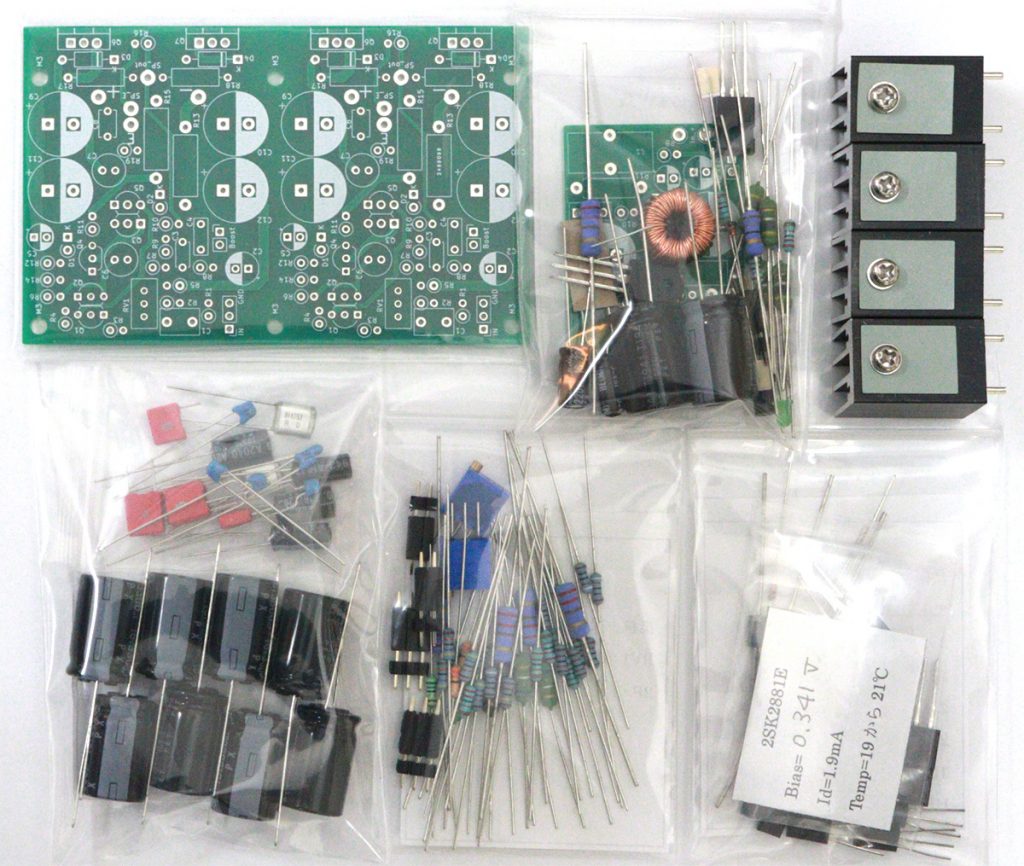

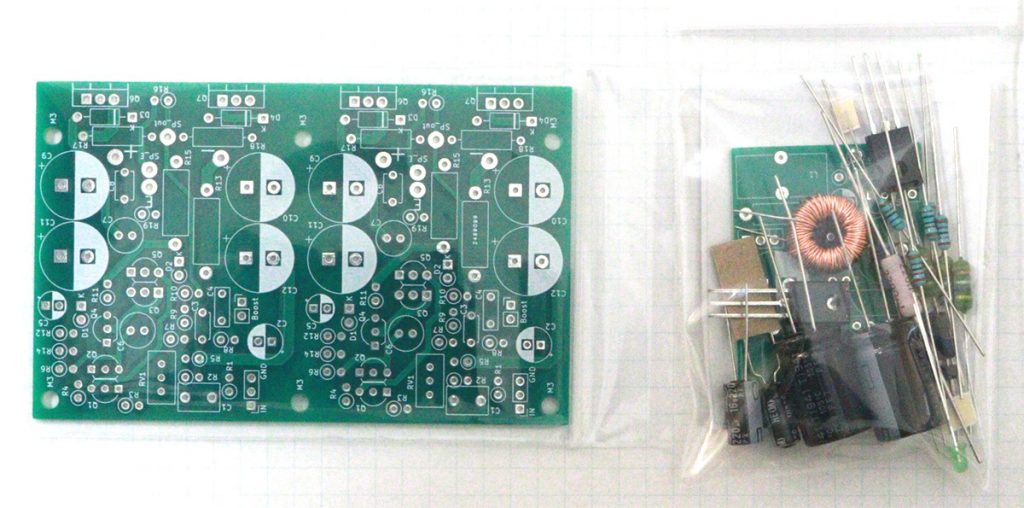

■基板サイズについて

今回はいつもと違って先に思い付いたのが、このケース(外寸、幅88×奥行き113×厚み38、結構肉厚なアルミ押し出しケースです)にマルチバンドCWトランシーバを入れたいと思ったのが始まりです。

その入れたいと思ったケースの都合で部品を実装できる最大サイズは78ミリ×110ミリ(ケースの内寸)です

実際に作った基板のサイズは83.4×100ミリで部品が実装できるのは78×110の範囲です

基板はネジで固定しないでアルミケース側面の溝に基板を差し込むので溝の幅分だけ余白(余白を含めた最大幅が83.5ミリ)が必要です、そのため部品や配線の実装サイズは77ミリ×100ミリに詰め込みました。

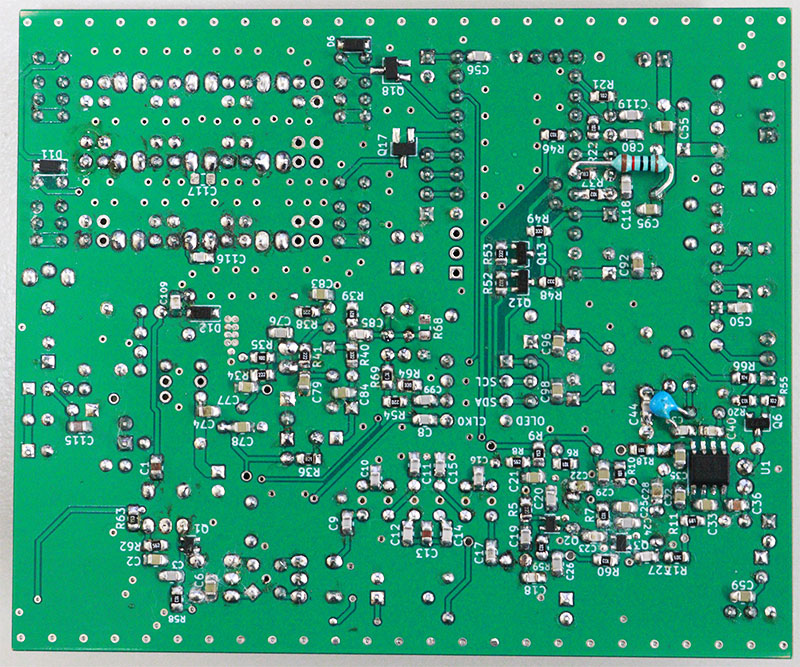

殆どの部分をSMDにすることで無理しない程度に小型化しています

リレーは小型なものを使っています、富士通製のFTR-B4シリーズから9Vのものを選びました、サイズは(長辺×短辺)約10ミリ×6ミリと小型ですが接点の電流容量が大きくて動作速度が速い(小型だからね)優れものです。

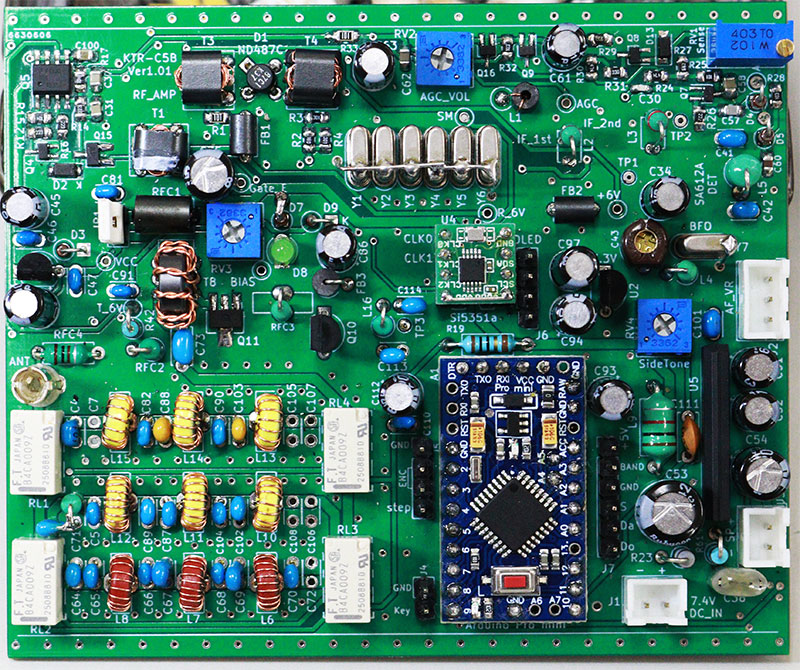

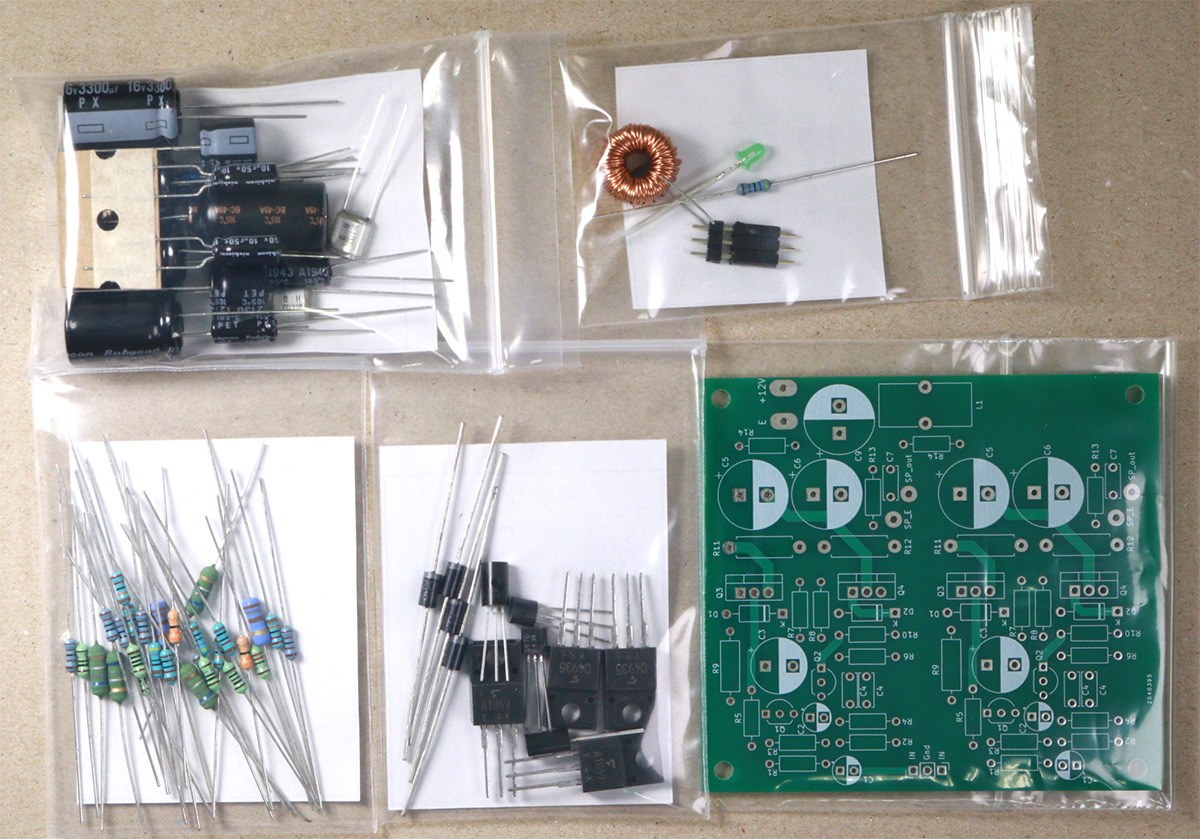

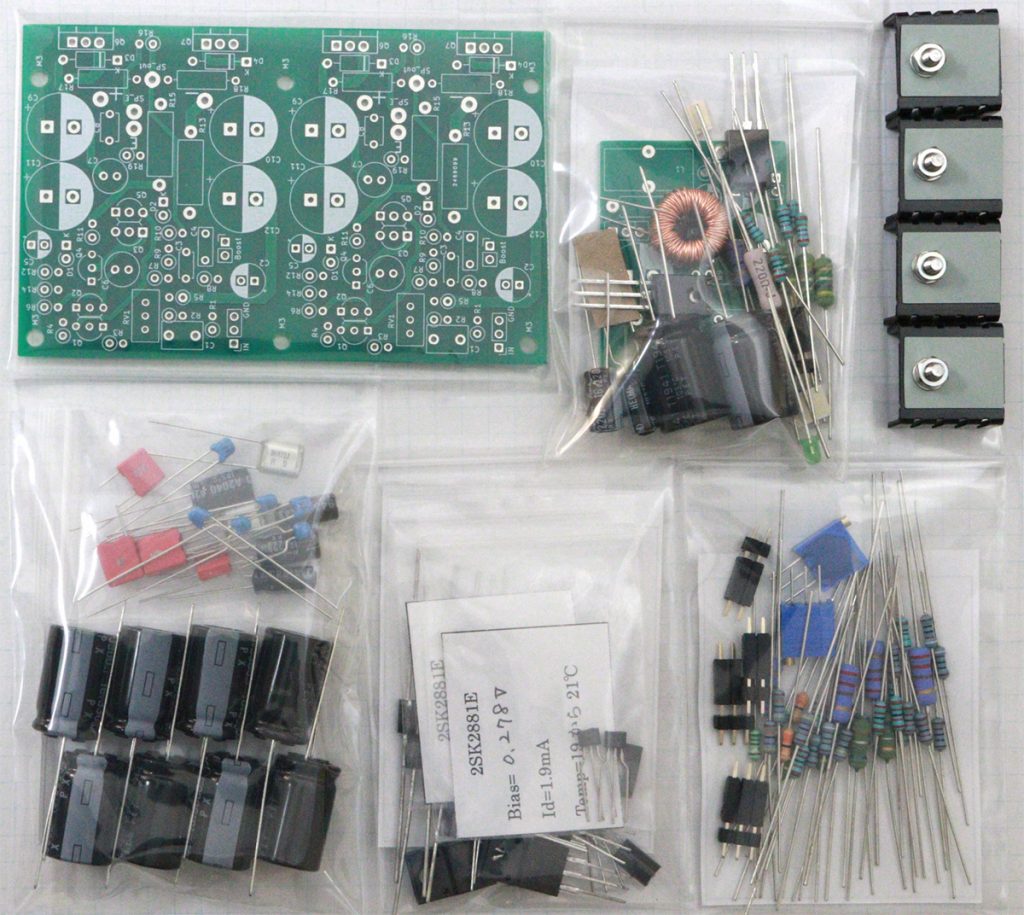

これが基板の表と裏です、ほとんどの部品は裏に付いてます、SMDで小さいから実感がわきませんね。

■いきなりですが実働テスト

基板のアートワーク中にも回路図の変更を行ったので部品番号が連続していないところが多々ありますが気にせず基板を発注しました

回路自体は簡単なので部品の取り付けは多くの時間を要しませんがどの程度の性能が出せるのかは不明です

一通り部品を取り付けて通電してみたら2件ほど驚きました。

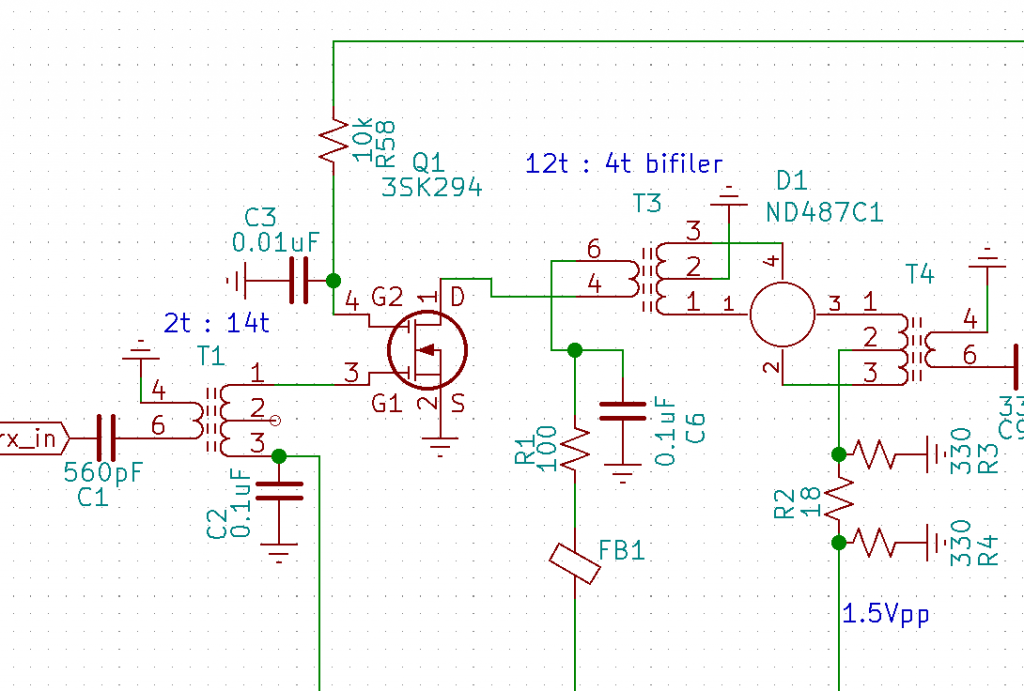

先ずは受信に関して劇的に感度が悪いのです

RFアンプの部分に同調回路が無いだけでこんなにダメダメとは・・・

受信感度についてはトランスの巻き方を工夫することで実用性能が出せるようになりました

問題はRFアンプ前後に使っているT1とT3のトランスの巻き方にあります、これの巻き数比を何通りかやり直して妥協点を採用しました。

T1・T3・T4は小型なメガネコアを使いましたがFB801-43が使えます。

聴感上は0.2μVemfも楽に聞き取れますが15mバンドは40mバンドよりも6dB程度利得が低いと考えられます

理由は15mバンドは6μVから、40mバンドは3μVからSメーターが動き始めるからです。

いづれにしましても1μVで了解度5ならQRP機としては十分だと思います。

このRFアンプに同調回路が無いことが原因と思いますがSGからの信号を下げていくと徐々に弱まるというよりも0.8μVあたりからガクッと感度が落ちるように感じます

ですがセットノイズがとても少ないためボリュームを上げればカバーできるので気にしない事にしました。

送信に関しては5バンドの全てで使えるかどうかはスプリアスの状況次第と考えていました、LPFの小細工だけで5バンドに対応できるといいのですが・・・

17mバンドは15mバンドのLPFと共用します、そのままだと第2高調波が基本波から-40dBくらいありましたから36メガのノッチを追加して良好な特性になりました

ノッチの影響で15mバンドのLPFが暴れるため出力は低下しましたがここも気にしないことします。

30mバンドは20mバンドのLPFと共用するのですが、そのままだとやはり第2高調波が強く出ていて基本波から-40dBくらいです

ノッチを試しましたが20メガ用のノッチを入れると20mバンド用としての特性がガタガタになり20mバンドは正常に使えなくなりました、これは予想されたことなのでノッチは止めて別の方法で対応しました

20mバンド用のLPF構成コンデンサとしてC71のところが空いているので、ここにLCのトラップを追加することで解決しました

1.5μHのマイクロインダクターと40pFのコンデンサを直列に接続して20メガのトラップを構成しました

40pFは無いので82pFのコンデンサを2個直列にして41pFとして使いました、計算上はこれでいいはずです

あと15dBくらい抑えることができればいいので簡易に済ませます

20m用LPFのANT側にトラップを追加しましたが20m用のLPFとしての動作にはほとんど影響は無いようでした。

今回は全バンド的にLPFの通過ロスが何故か大きいのと終段の負荷インピーダンスの最適値が曖昧で全バンドで終段効率は悪い傾向にあります

これはドライブ段の広帯域回路の設計が甘いため終段のゲート側が安定しないためと考えられます。

LPFとバンド切換リレーはこんな使い方です

■ドライブ段と終段の動作点

ドライブ段だけ回路設計時にバラックでテストした時は20mA流すといい感じの動作でしたが実機では終段を激しくオーバードライブしてしまうのでバイアス抵抗とエミッタ抵抗で調整して10mAで使っています、ここを5mAにすると高い周波数での利得が低下しすぎて使えませんでした。

因みに2SC1815GRで実験しましたが明らかに高い周波数になるにつれ利得が低下するため今回は2SC2055にしました。

以前にも書きましたが2SC2053の方が知名度が高いと思いますが2SC2055は2SC2053の低電圧版と思って頂ければいいでしょう

終段のゲートバイアスを2.5Vまで上げると6.5Vでも1Wを超える出力が出てしまい乾電池6本での運用を考えるとマズいのでバイアス電圧は2.1Vにして、その他はあれこれ定数を変更して出すぎないようにしました。電池が新しい時は9Vありますからパワーの出すぎはマズいです、乾電池が弱ってきた7Vあたりで0.7W程度出ればいいようなセッティングにしています。

現状の回路構成と定数では15mバンドでドライブ不足で最もパワーが低くてバランスの悪い動作となりました。

最低動作電圧は6.5Vを想定しています、この時の送信出力は15mバンドで約0.7Wです、乾電池運用(単三アルカリ乾電池を6本)なら6.5Vまで使ってもOKですがリポの2Sだと危険領域に入ります。

■スプリアスについて

2件目の驚きは送信に関して組立後に各バンドを確認したら40mと30mの送信波形が汚い(近接スプリアスが多数ある)ことです、特に30mは近接スプリアスが激しくて困った

これが切っ掛けでPLLの処理を確認して今頃になって気が付いた驚愕の事実

40mバンドはPLLの発振周波数が224MHzで30mバンドは320MHzになっているではないか

以前からそうだったので前作のモノバンド機もそうなってることになる

激しく規格外の周波数なんだな

受信時にしても明らかに規格外のPLL周波数で動作させていることになる

逆に15mバンドの受信時は約1082MHzなのでこれも本来ならアウトなはず

規格の600MHzから900MHzの範囲での使い方になっていない

しかーし にもかかわらず いい感じで長時間動作しているんだよね。

送信波形を見ると30mバンドは明らかにPLL処理の問題と感じたのでそれを何とかしなくては

今回、とりあえず誤魔化しの処理を追記することにした、それでも規格外の使い方なので推奨するものではありません

何であれ追記の処理により激しくスプリアスの多かった30mバンドも正常になりました、ついでに40mバンドも同様に誤魔化し処理をして初期のものより良好になりました。

モノバンド機の時は帯域の狭いBPFを通していたから気づんかったね

同時に規格外での動作なのに何の支障も無く使えていたので気にもしなかったよ。

改良後も規格外の使い方をしていますが十分に安定した動作をするので問題ありません

何であれPLLの計算書式は5バンド化に対応させてもArduino pro miniの処理速度の足を引っ張らないように計算コストの低い処理速度優先としています。

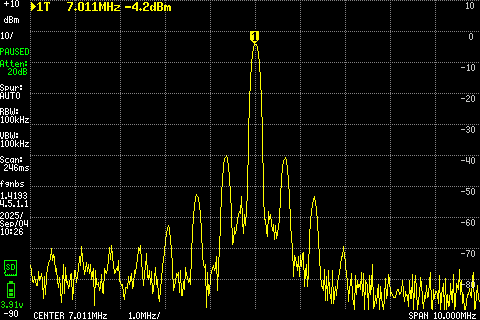

40mバンドを10MHzスパンで見たところです

30mバンドとよく似た傾向です

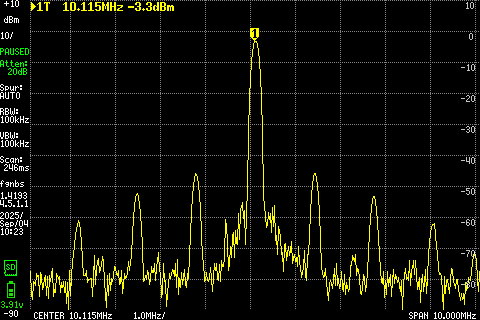

これが30mバンドを10MHzスパンで見たときの様子です

奇麗に前後にスプリアスが並んでいます。

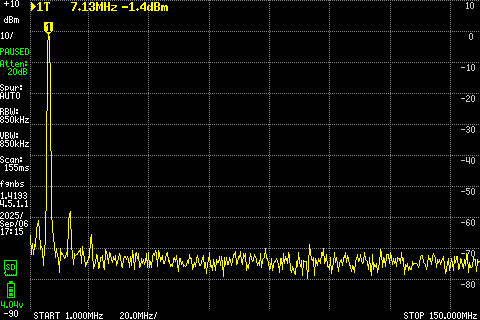

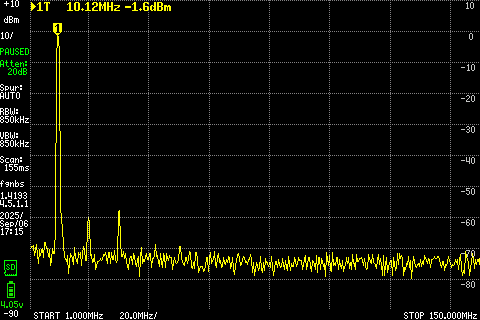

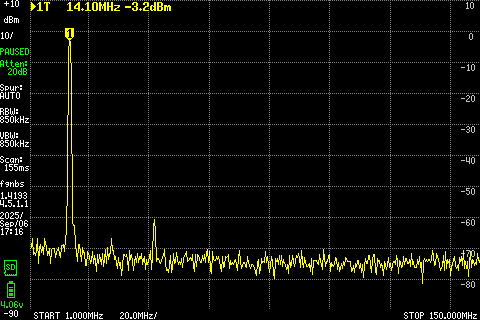

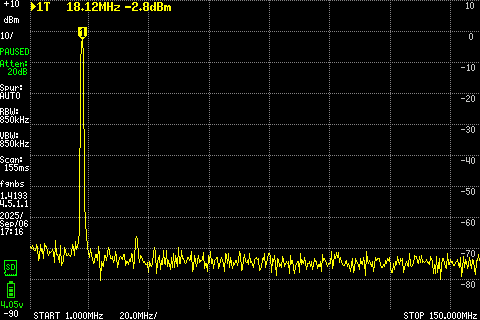

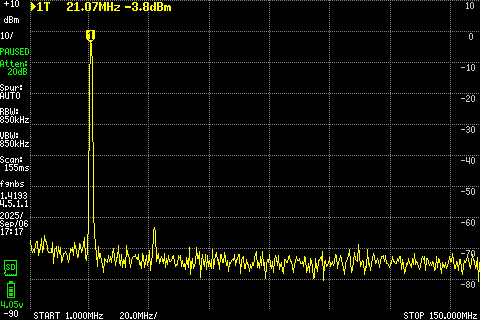

以下はスケッチを変更して対策後の各バンドのスプリアスの様子です

40m・30m・20m・17m・15mバンドを順番に載せています。

スパンは150MHzで2次と3次の出方がバンド毎に違いはありますが最悪値でも基本波から-55dB以上の減衰なので問題無しと考えています。

■後付けの追加回路などについて

全体的に回路図の配線自体は特に変更する必要も無くLCRなど定数の変更で問題は対処できました

仮組のまま電池で動作テストをしていると電池の残量がわからないのは不便だなって思い電源電圧も表示できるように後付けで実装しました

追加した基板の裏付け部品は電圧検出用に抵抗2本(R33とR44の10kΩ)とBFOの周波数が下がりきらなくてやむを得ず5pF(C49)を追加しました

このC49はSA612をブレッドボードで動作テストしている時に気付いたのですがストレーの影響をすごく受けますね

今回は周辺部品をSMDにしたので前回のモノバンドの時と違って基板実装時のストレーが減ったのかもしれません、結局スーパーVXOのような形にしないと目標の周波数まで下げることができませんでした。

その他、今回は送信出力のインジケータ機能を廃止したのは間違いでした

前回動作が不安定になったので廃止したのですが、今になって原因が解ったので、回路的にはそこらを見越して実装させておくべきでした。

■周波数設定

先ずは局発の周波数が合ていなければなりません、そのため次の方法で行いました

「正確な周波数カウンターをお持ちの方はこの限りではありません。」

昨今の無線機は比較的周波数の精度が高いようなのでそれを信頼することとします

手持ちのIC-7300を使いました

SI5351aの設定でクリスタルを25000000Hzとして動作させます、本機は表示している周波数を送信時に発生するようにしているため、この信号をIC-7300で受信して、その周波数を使ってPLLの計算式から逆算しズレを補正します。

例: 本機の表示を7015000にして送信してIC-7300で受信すると7014850でした、これは150Hz低いことになります

※IC-7300のモードはCWに設定し、LSB/USBのどちらを使うかは本機と合わせます

この設定で本機からの信号を受信してAUTOTUNE(IC-7300のゼロイン機能を利用)を押すことで自動でダイアルを合わせてくれます。

誤差が「7.015000 MHzを狙って 7.014850 MHzが出る(-150 Hzズレているようです)場合

スケッチの水晶定数

計算式 XtalFreq = 25,000,000 × (7,014,850 / 7,015,000)

計算結果 24,999,465.42…

コード(整数丸め)として24999465をXtalFreqに設定

これで全バンドの送受共に周波数が期待通りになったことを確認しました

これで表示通りの周波数で動作していることになります、続いて受信はSGから信号を受信して800HzのトーンになるようBFOのトリマコンデンサを回して調整しました。

■印象とか思惑

今のところ常用バッテリーはアルカリ乾電池6本を考えています(最後まで使い切れるから)

リチウム系のバッテリーだと2本で丁度よい電圧になります

乾電池が新しい時は6本で9Vあります、受信はほとんど変化がありませんが送信時に関しはこの時が最も消費電流が大きいです、当然の事ではありますが・・・

今回はリレーがあるので40mバンド以外のバンドでは30mAほど余計に食います

無音時は40mバンドは90mAですが他のバンドの時にはプラス30mAで(全体の合計は120mA)、9Vの時は他の回路の消費電流も少し増えるため最大130mA流れます。

送信時に最も電流が流れるのが30mバンドの370mAです、この時の全体の合計消費電流は470mAです「送信出力は1.62W」

LPFに使っているコンデンサの耐圧が50VなのでSWRが悪い状態で使うと危険です、これが1W程度の出力に拘る理由の一つです。

試しにLPFにチップコン(2012サイズ)の250V耐圧を使ってみたらコンデンサの特性が悪いみたいで通過ロスが大きくなりました

それで仕方なく50V耐圧のルリード型コンデンサを使っています、面白いことにこのリード型のコンデンサを割って中を見たらチップコンデンサにリードが半田付けされたものをパックしているだけのようですからチップコンが悪いわけではないです。

せめて小型な100V耐圧以上の特性の良いコンデンサが入手しやすくなるといいのですが。

※電源電圧を高めな状態(安定化電源からの供給とか)で使い続けるなら終段のドレイン側のトランスを9対4から1対1に変更すると、9Vで1Wくらいの出力になります、ただしその状態で6.5Vまで電圧を下げると0.4Wくらいしか出せなくなりますが当然消費電流も減ります(送信時の合計最大電流は350mA以下に収まっていたと記憶しています)から人によってはその方が良いのかもしれません。

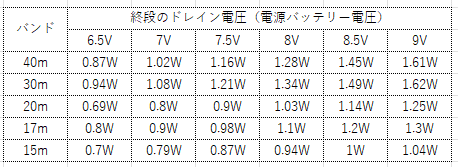

電圧の違いによる送信出力は次の表のとおりです

このサイズは手のひらサイズと呼んでもいいのかどうかはわかりませんが手の小さい自分にとってはさらなる小型化が必要かもしれません

バッテリーも外付けだし、外出先での簡易アンテナでの運用を考えるとアンテナチューナも必須の事と思うし全体を通しての小型化にはまだまだ課題があります。

今回もとてもレスポンスの良いフルブレークインで、受信復帰時のポップノイズは皆無だしとても快適な仕上がりになりました

電圧表示は便利な事もわかりました、乾電池は1Vまで低下しても意外に電流が取り出せるみたいでいい勉強になりました。

今まで乾電池は使い切ることなくある程度のところで捨てていたので何かしら使い切れる方法はないかと模索していましたが、まさかこんなところでそれが叶うとは嬉しい限りです、実は無負荷で1.4V程度の乾電池の中古が多数あるため本機にはいつもその中古乾電池を使っています。

送受のアンテナ切替は現状はダイオードを利用していますが次回はFETでスイッチしてみようかと思っています、AFのミュート回路の様に信号経路をON・OFFさせて送信時に余計なコンデンサがぶら下がらないように(現状は送信時にLPFのコンデンサの一部として働くので邪魔なんです)したほうがLPFの追い込みに良いと思いました。

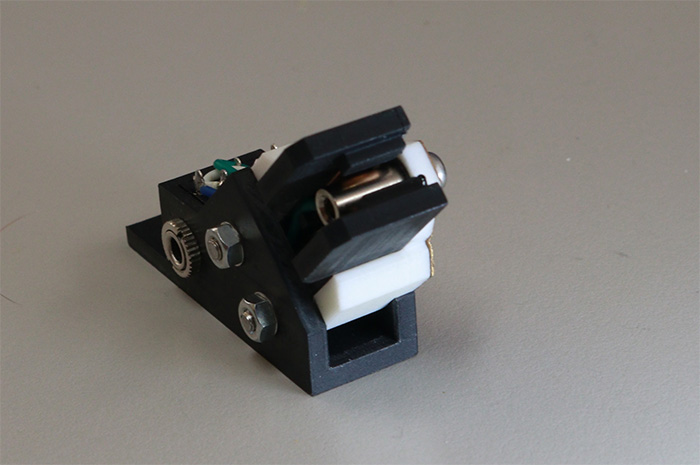

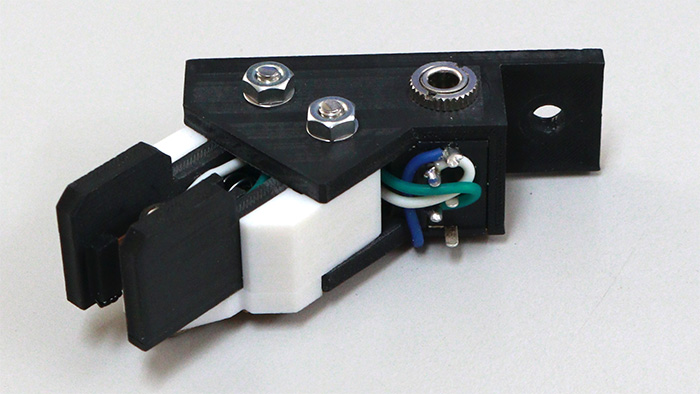

昔はマニュピレーターって呼んでたと思いますが近年はパドルの方が通りがいいのかな

約50年ぶりのパドル製作です、その頃に作ったものは失敗作ばかりですが何がダメだったのか分かっているので今作は経験を基に考えてみました。

3Dプリンターで作るから工作精度も高くて楽ですね

実はCWトランシーバを作るよりも時間がかかりました

3Dプリンタは1年くらい前に買って持ってはいましたが図を書くソフト(3DCGソフト)の使い方が解らなくて放置していました

でも今回はOLEDの固定具を3Dプリンタで作りたかったので最低限の操作だけ勉強しながらやってみました

必要に迫られると少しは頑張れました

OLEDの取り付け部材です

ケースの溝の構造に合わせて作ったので上方向には動かせません

ついでにタクトスイッチも取り付けられる構造にしています。

タクトスイッチはバンド切換用です。

それでついでにパドルも作ってみようと思いました

時間はかかりましたが何とかそれらしく作れました

基本構造は3ブロックで作っています、バネの取り付け方とか接点の構造など少しずつ模索し作り進めながら最終形に近づけました

全体像はなんとなくイメージはしていましたが部材の強度や造形の精度については経験値が無いため手探りでの作業でした

パソコンで描いてプリンタで出すだけだから作り直しは苦になりませんし何度でも同じものが作れるので気が楽です

黒一色で作ってみたら面白みに欠けたので1部だけ色を変えてみました。

このパドルはバネ圧と接点間隔の調整機構は付けていません

バネ圧は強めから始めて、いい感じになるまで少しずつ長さを切り詰めて調整しました

パドルの操作感はバネ圧やストロークとカチカチっと停止した時の指先の感触と音のバランスが気に入るように仕上げています

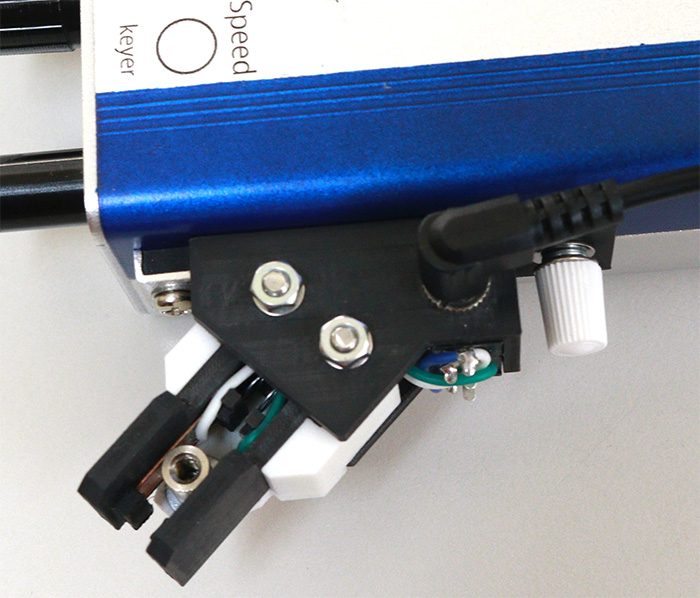

全体のデザインは今回作ったKTR-C5B(5バンドCWトランシーバー)の筐体側面に取り付けることを前提にしています。

パドルは今は両面テープで付けてますがそのうち取付け具を作る予定です(画像に見える赤黒の線は本機とは関係ありません、他の配線が転がっているだけです)

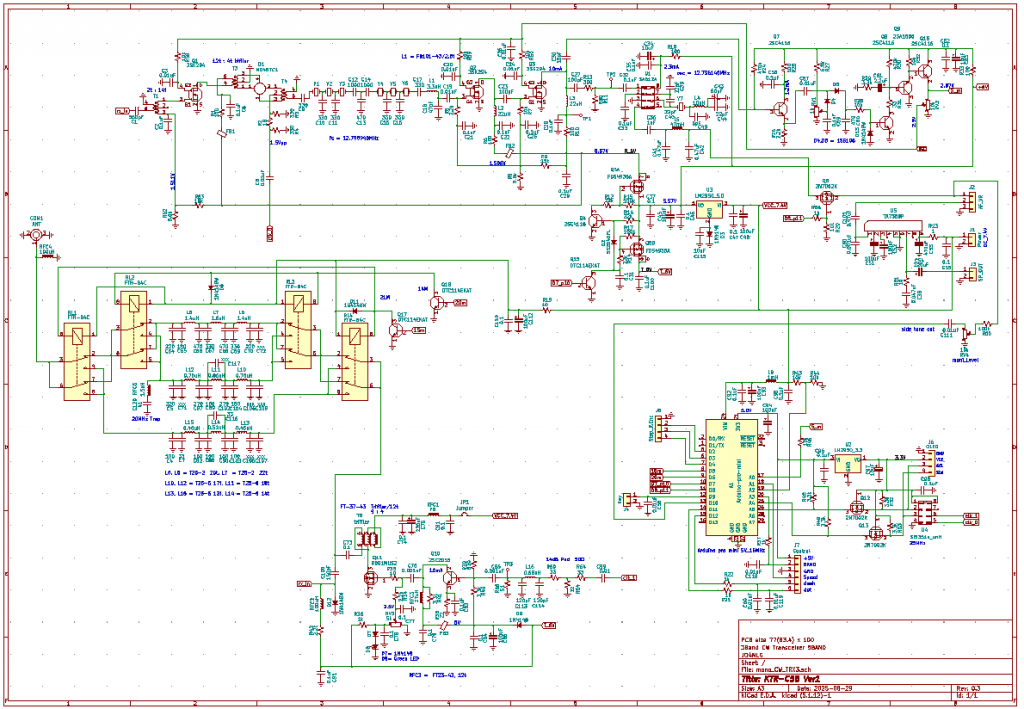

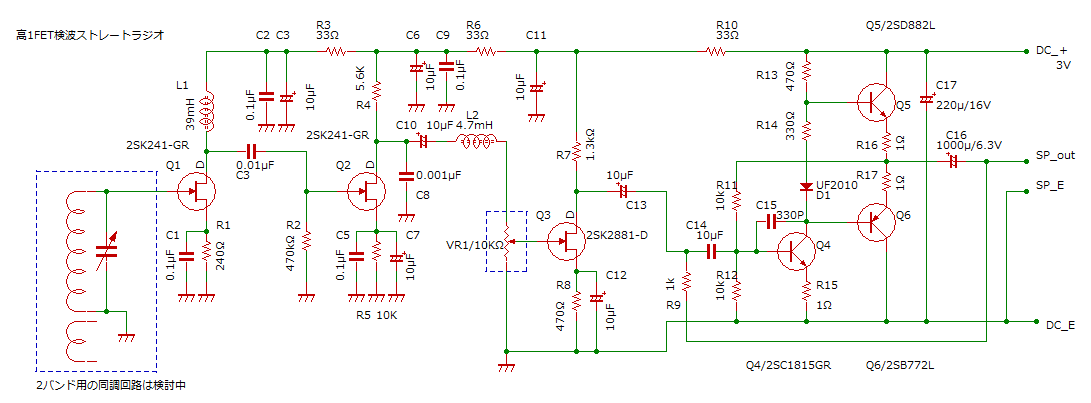

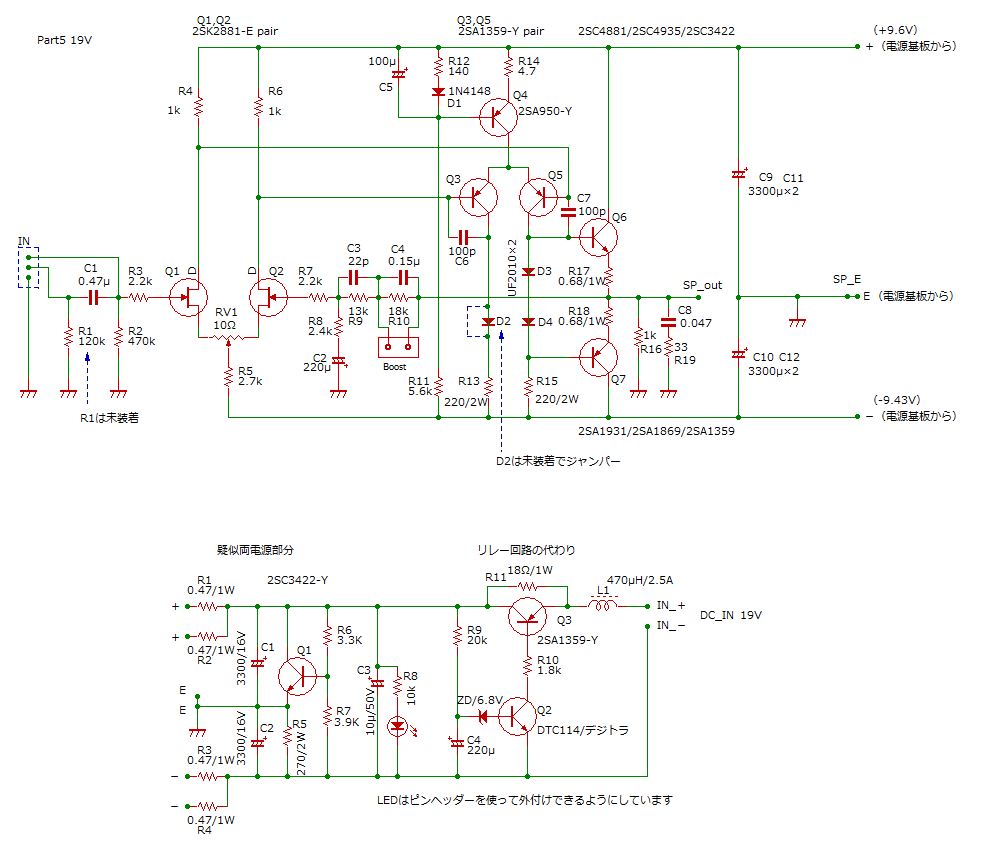

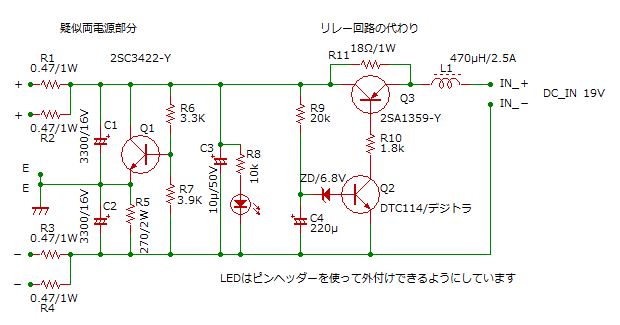

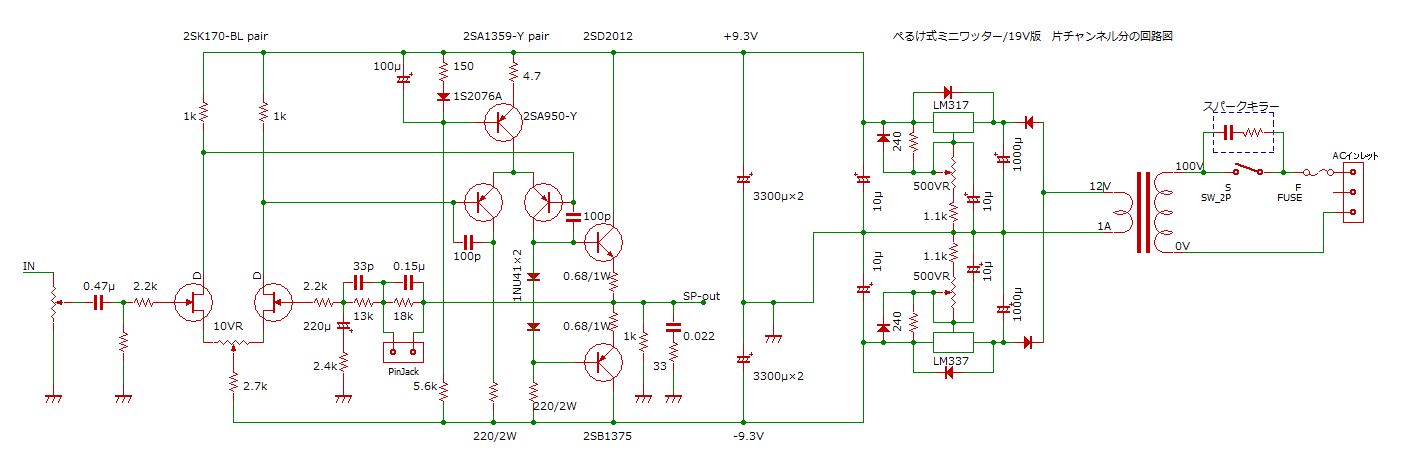

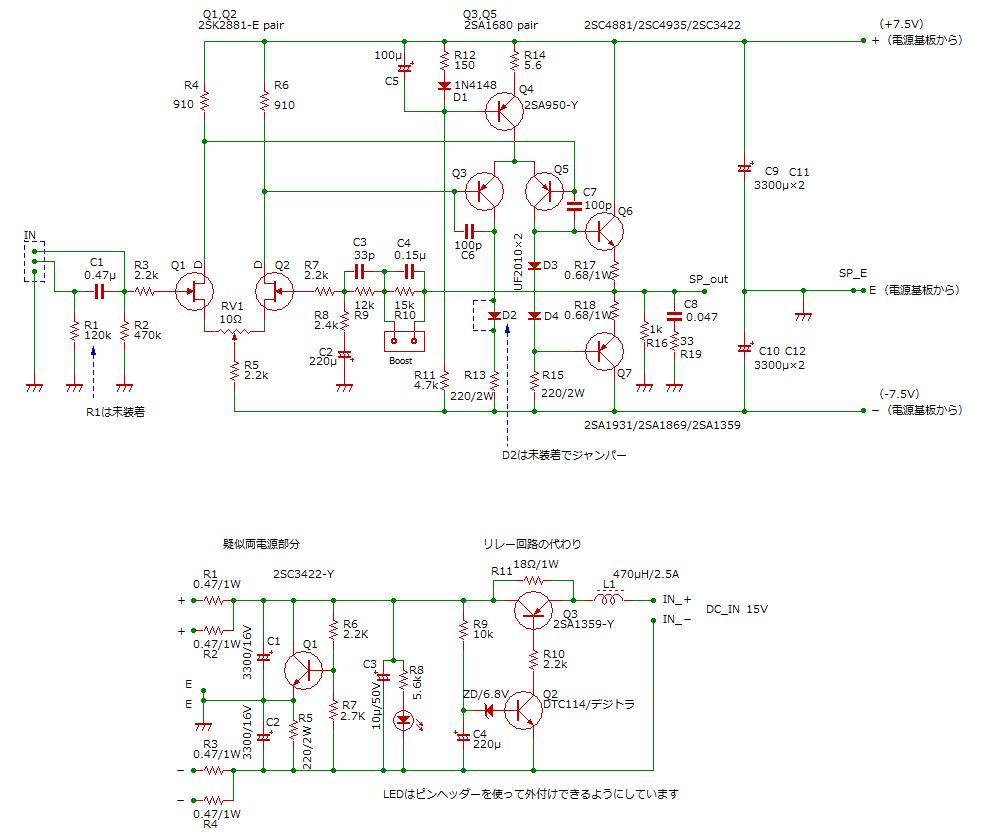

回路図は下記のとおりです

PDFでご覧になる方はこちをからどうぞ

■2025年10月12日 追記です

KTR-C5B本体とパドルを両面テープで止めたままだと移動時の運搬方法にもよりますが壊れそうで心配ですね

袋というかバッグに入れても何とぶつかるか分からないので壊れるような気がして精神的に良くないです。

それで当初の計画通りパドルは簡単に付け外しができるようにしました

まあこの件はパドルを作り始めたときから解っていたので、それに対応できる構造で作ったパドルなので後はやる気が有るか無しかだけの問題でした。

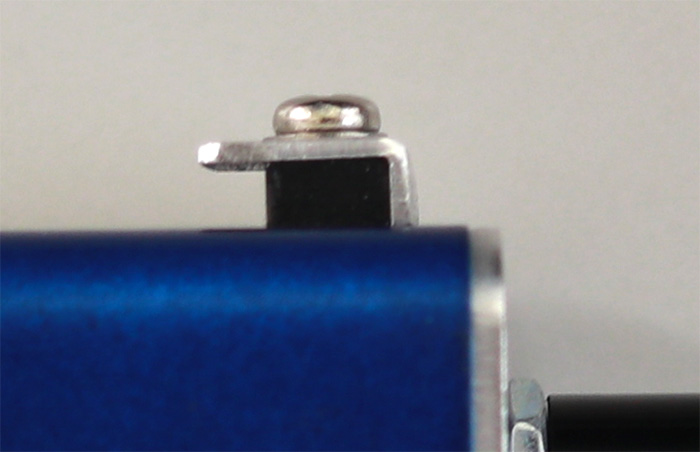

もともと取り付け方は決めていたので実際にその加工を追加することにしました、これはKTR-C5Bの筐体に穴を2つ開ける程度の事ですから比較的簡単な部類です。

文字で書くと、パドルの前面側を筐体に取り付けた金具に差し込み、後ろ側はネジで止めるという方法で行いました。これだけの話しです。

前面側の固定具は1ミリ厚のアルミ板の切れ端をL型に加工し3ミリ厚のスペーサーでパドルの底板と高さを合わせ、3ミリほどツバが出るようにしたので、そこへパドルを差し込み前面側が固定されるようにしています。

スペーサーは手持ちにちょうどいい物が無かったので3Dプリンターで作りました、ここは強度を考えるとプラスチックだけでは壊れやすいです

このパドルの底板の部分を取り付けた固定具のツバのところへ差し込みます。

パドルの後ろ側は3ミリのネジを使って本体側に固定します、KTR-C5Bの筐体はアルミですが肉厚が3ミリ近くあるので2.5ミリの穴を開けて3ミリのタップを切りました

このネジは何て呼ぶのか知りませんが手で回すやつです、Aiに聞いたら「つまみネジ・蝶ネジ・ローレットネジ」などいろいろですね

形状から考えるとローレットネジが妥当かなって思いますけどどうなんでしょうか

これで工具は無くても付け外しが簡単にできるようになりました、でもネジを無くすと悲しいよね、これの紛失対策も考えなくちゃ。(おもいつかんけど)。

パドルの後部にはネジ止め用にデザインし穴もあけておいたので筐体側と位置合わせをすればOKです。

パドルを取り付けたのが次の画像です

角度を変えてもう一枚

ローレットネジはこんな感じの3ミリネジが付いているタイプです、ホームセンターで買いました。

10回くらい付けたり外したりしていますがガタつきも無くとても快調です。

移動時に取り外したパドルは小箱にでも入れておきます

道具が無くても扱えるので簡単でいいです、皆さんは移動時には工具類は何かお持ちになるのでしょうかね?

次回の予定で計画しているモノとしてはQRP用のアンテナチューナーと移動用の短縮バーチカルアンテナです。

コメント